Das Fragment wird zur Form. Es entsteht eine Atmosphäre der Gegenwärtigkeit, die oft performativ wirkt - also so, als würde der Text im Moment des Lesens gerade erst entstehen.

Aus der Körpermitte

Jürgen Ploogs Ansatz lässt sich im Kontext posthumaner Theorien fruchtbar machen. Er denkt den Autor nicht als Ursprung, sondern als Übertragungseinheit, als cybernetic relay. Sein Schreiben ist durchdrungen von technologischer Affizierung – Audio-Samples, Video-Loops, elektronische Rhythmen werden nicht bloß im Text referenziert, sondern strukturieren seine Form. Die Linearität der Erzählung wird ersetzt durch fragmentierte, polymorphe Netzwerke, die eher an neuronale Verschaltung erinnern als an traditionelle Narration. In diesem Sinne kann Ploogs Werk als frühe literarische Annäherung an das Denken der Assemblage (Deleuze/Guattari) gelesen werden – der Text als Maschine, der Autor als Interface, das Subjekt als operative Fiktion.

Rolf Dieter Brinkmann dagegen schreibt aus einer Körpermitte heraus, in der Sprache immer schon Begehren ist – brüchig, überreizt, aggressiv. Seine Wut richtet sich nicht nur gegen gesellschaftliche Zustände, sondern gegen die Sprache selbst, gegen ihren Ordnungszwang, gegen ihre zäh gewordene Syntax. Auch bei ihm findet eine Entgrenzung statt – aber weniger technisch vermittelt als existentiell aufgeladen, getragen von einem fast verzweifelten Wunsch nach Unmittelbarkeit, nach einer Sprache, die atmen, fließen, berühren kann.

Beide Autoren umkreisen ein zentrales Moment: die Wiederaneignung von Sprachleiblichkeit. Gegen eine Sprache, die im Verdacht steht, Werkzeug der Verdrängung, der Ordnung, der ideologischen Kontrolle zu sein, setzen sie einen Text, der berührt, der affiziert, der stört – und gerade dadurch neue Erfahrungsräume eröffnet.

Brinkmanns Körperpolitik – Der Körper als Widerstandszelle

Rolf Dieter Brinkmann schreibt nicht über den Körper - er schreibt aus ihm heraus. Seine Texte sind nicht bloß Beobachtungen, sondern Schaltungen zwischen sensorischer Erfahrung und sprachlichem Gestus. In einem sprachlich entleerten, durch Bürokratie und Ideologie ausgedörrten Nachkriegsdeutschland setzt Brinkmann dem Körper als Erfahrungsraum etwas Fundamentalphysisches entgegen: Präsenz. Unmittelbarkeit. Eigensinn.

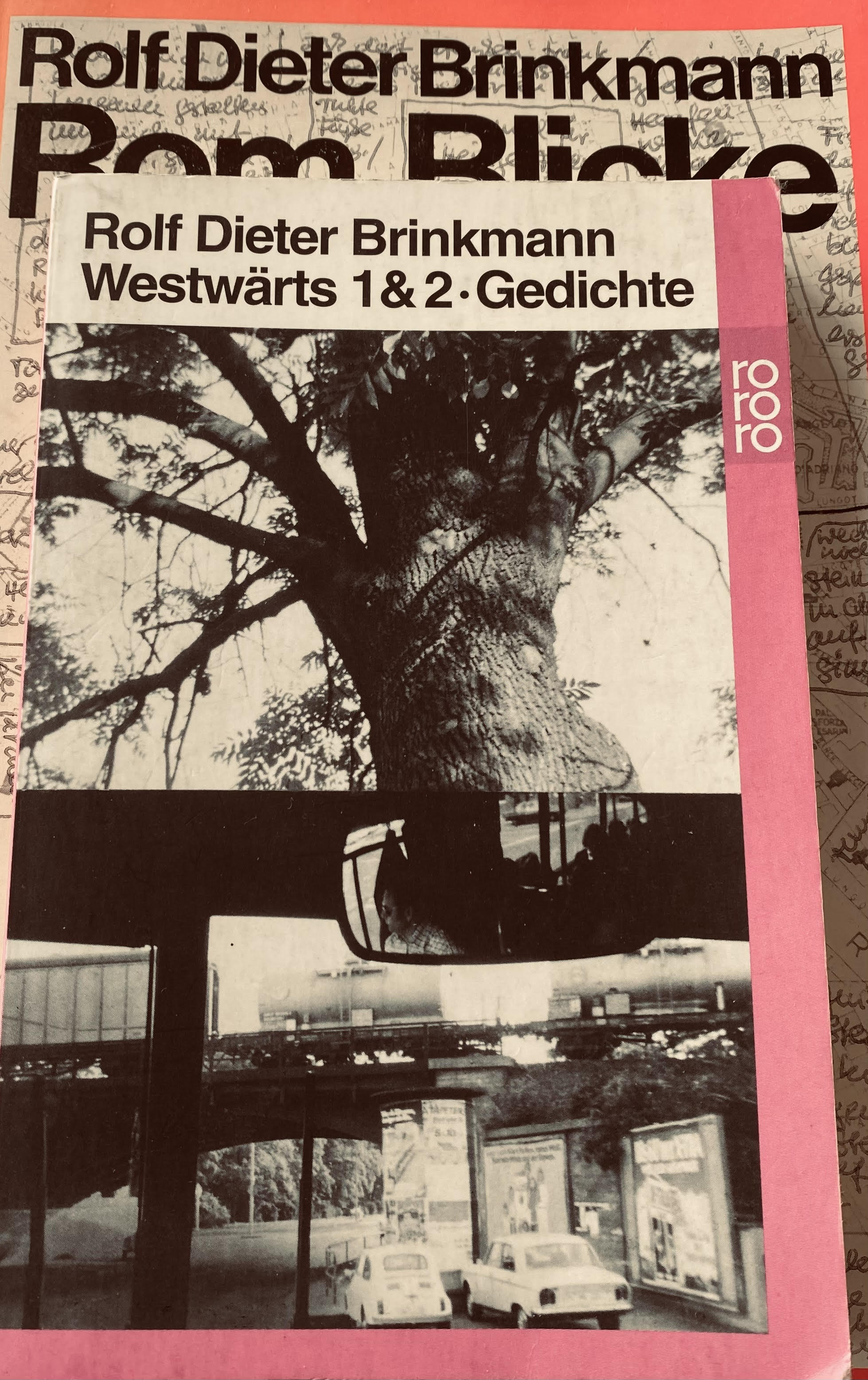

Der Körper wird bei ihm zur widerständigen Instanz – gegen alles, was glättet, relativiert, verallgemeinert. „Ich trete in Erscheinung mit dem, was ich bin: Ich bin, was ich sehe,

und was ich spüre.“ („Rom, Blicke“)

Brinkmanns Körperpolitik ist nicht idealistisch, sondern konkret. Es ist eine Politik der Mikro-Wahrnehmung - ein radikales Ernstnehmen des sinnlichen Weltbezugs. Gerade durch die Banalität des Alltags (Supermärkte, Zigaretten, zerfurchte Straßen) wird das Politische erfahrbar: Das Subjekt reklamiert seine Spürbarkeit zurück. Schreiben als Existenzform.

Er geht damit über das hinaus, was oft unter "Subjektivität" verstanden wird. Es geht nicht um Innerlichkeit im psychologischen Sinne, sondern um Verankerung im Körperlichen, im Spürfeld, in der Erregung.

Körperpolitik heißt hier auch: Der Körper als Archiv. Als Resonanzkörper. Als Terrain der Reibung gegen ein standardisiertes, das Schema feierndes Außen. Und das Politischste daran ist vielleicht, Brinkmann verzichtet auf distanzierende Ironie. Er meint es ernst. Er erlaubt sich Begehren und Verletzbarkeit zugleich. Und genau das wird zur Poetik.

*

Jürgen Ploog verstand das Schreiben als eine „Arbeit an sich selbst“. Über seine Protagonisten sagte er: „Wirkliche Menschen sind das nicht, es sind Impulse meiner Sehnsüchte & Ängste, die menschliche Gestalt angenommen haben.“

In den Jahren der Euphorie nach dem Fall der Mauer und der Hoffnung auf einen neuen kulturellen Aufbruch, sah Ploog im Ostberliner Druckhaus Galrev eine Plattform, um seine literarischen Visionen zu verwirklichen. Er glaubte, im Prenzlauer Berg Autoren-Komplizen gefunden zu haben - Gleichgesinnte, die bereit waren, die Grenzen traditioneller Literatur zu sprengen und den Geist einer neuen, offenen Zeit einzufangen. Diese Zeit der kulturellen Öffnung war für ihn mehr als nur ein politischer Wandel; sie war ein Versprechen, das gesellschaftliche und künstlerische Fragmentarische in produktive Bahnen zu lenken.

Ploogs Erwartungen an Galrev waren hoch. Er hoffte auf ein Forum, das die Experimentierfreude fördert und zugleich den Austausch zwischen Underground, Avantgarde und einer neugierigen Leserschaft ermöglicht. In dieser Gemeinschaft sah er die Möglichkeit, seine poetische Haltung - die Anerkennung der Fragmentierung als conditio humana und ästhetische Ressource - nicht nur zu artikulieren, sondern lebendig zu gestalten. So verband sich in Ploogs Engagement eine kritische Reflexion auf die gesellschaftlichen Umbrüche mit einer tiefen Hoffnung auf künstlerische Erneuerung.