„Wir wollten zeigen, dass Literatur nicht abgeschlossen, sondern offen, visuell, laut, widersprüchlich und manchmal einfach auch nur eine Momentaufnahme ist.“ Ralf-Rainer Rygulla

Poesie als sinnliches Ereignis - Rolf Dieter Brinkmanns Widerstand gegen die traditionellen Lyrikbegriffe im Nachkriegskontext

Rolf Dieter Brinkmann repräsentiert exemplarisch eine radikale Neuausrichtung des lyrischen Schreibens im Zuge eines gesellschaftlichen Aufbruchs in den 1960er Jahren. Sein Werk reagiert kritisch auf ein Verständnis von Lyrik, das Gedichte primär als Erkenntnismedien gesellschaftlicher Wirklichkeit und als didaktische Instrumente begreift. In einer Zeit, in der die deutsche Literatur vielfach mit der historischen Aufarbeitung der NS-Vergangenheit und den Verwerfungen des Zweiten Weltkriegs beschäftigt ist, distanziert sich Brinkmann von einer Poetologie, die soziale Wahrheiten vermitteln will. In diesem Kontext dienen Gedichte der Aufklärung und einer moralischen Einordnung. Die historische Schuld und kollektive Traumata verdichteten sich zu einem eigenen Genre - der Bewältigungslyrik.

Illusion der Einfachheit

Für Brinkmann ist das Gedicht kein didaktisches Werkzeug, sondern ein experimentell-ästhetisches Erlebnis, das sinnliche Wahrnehmungen in den Vordergrund stellt. Er will die Sprache selbst erlebbar machen.

Es gibt Sätze, die sich in die Literaturgeschichte einschreiben, obwohl - oder gerade weil - sie so nie gesagt wurden. Dazu gehört diese auf Brinkmann gemünzte Zuschreibung:

„Gedichte schreiben sollte so einfach sein wie Zigaretten holen.“

Dieser Satz, oft zitiert und nie belegt, ist längst Teil der Brinkmann-Mythologie. Dabei war Einfachheit für Brinkmann nie ein formales Ziel, sondern ein intensiver Zustand der Wahrnehmung.

„Ich möchte schreiben, wie ich gehe. Wie ich eine Tür aufmache. Wie ich mich umdrehe.“

Der Satz beschreibt kein poetisches Ideal der Leichtigkeit, sondern ein körperliches Schreiben, das die Trennung zwischen Subjekt und Sprache, Ich und Welt aufhebt. Gedichte sollen Ereignisse sein, keine Konstruktion. Sie sollen aus der Bewegung heraus entstehen, nicht aus Reflexion.

„Vielleicht hat das Gedicht mit Gehen zu tun. Ich gehe. Ich sehe. Ich schreibe.“

In einem Gedicht aus Westwärts 1 & 2 (1975) heißt es:

„Worte / sind Körper, die man / betritt oder verlässt.“

Brinkmann verweigert den Vaterfiguren der Nachkriegsmoderne die Gefolgschaft. Helmut Heißenbüttel ist ihm zu steril, Günter Eich zu entrückt. Gegen Sprachskepsis und Innerlichkeit setzt Brinkmann seine Gegenwartsästhetik. „(Ihn begeistern) Frauenunterwäsche, leichte Dessous, Büstenhalter, Strümpfe, Unterhemden, Reklame in den Zeitschriften, Film und Kino.“

Brinkmann bezieht sich auf die New York School um Frank O’Hara. O’Hara propagiert, dass ein Gedicht wie ein Telefongespräch sein solle - unmittelbar, persönlich, schnell, beiläufig.

Brinkmann transformiert diese Position in eine deutsche Erfahrungswelt, die von Nachkrieg, Wiederaufbau, Wirtschaftswunder, Verdrängung des Holocausts und einem zunehmenden Medienrauschen geprägt ist.

Ich lege ihm die Sentenz in den Mund:

„Ich will, dass man beim Lesen meiner Gedichte merkt, dass da einer mit Haut und Haaren drin steckt. Dass der Text lebt, nicht bloß spricht.“

In diesem Licht betrachtet, ist der Satz „Gedichte schreiben sollte so einfach sein wie Zigaretten holen“ nicht bloß eine apokryphe Zuschreibung - er ist eine Punktlandung in Brinkmanns poetischer Agenda. Eine kleine Fälschung, die das Authentischste trifft, was man über seine Poetik sagen kann.

Brinkmann wollte, dass Poesie unvermeidlich ist. Dass sie sich ereignet wie ein Reflex - wie der Griff des Rauchers nach dem Feuerzeug. In diesem Sinn ist das Zitat eine Art paradoxes Vermächtnis: fiktiv, aber präzise.

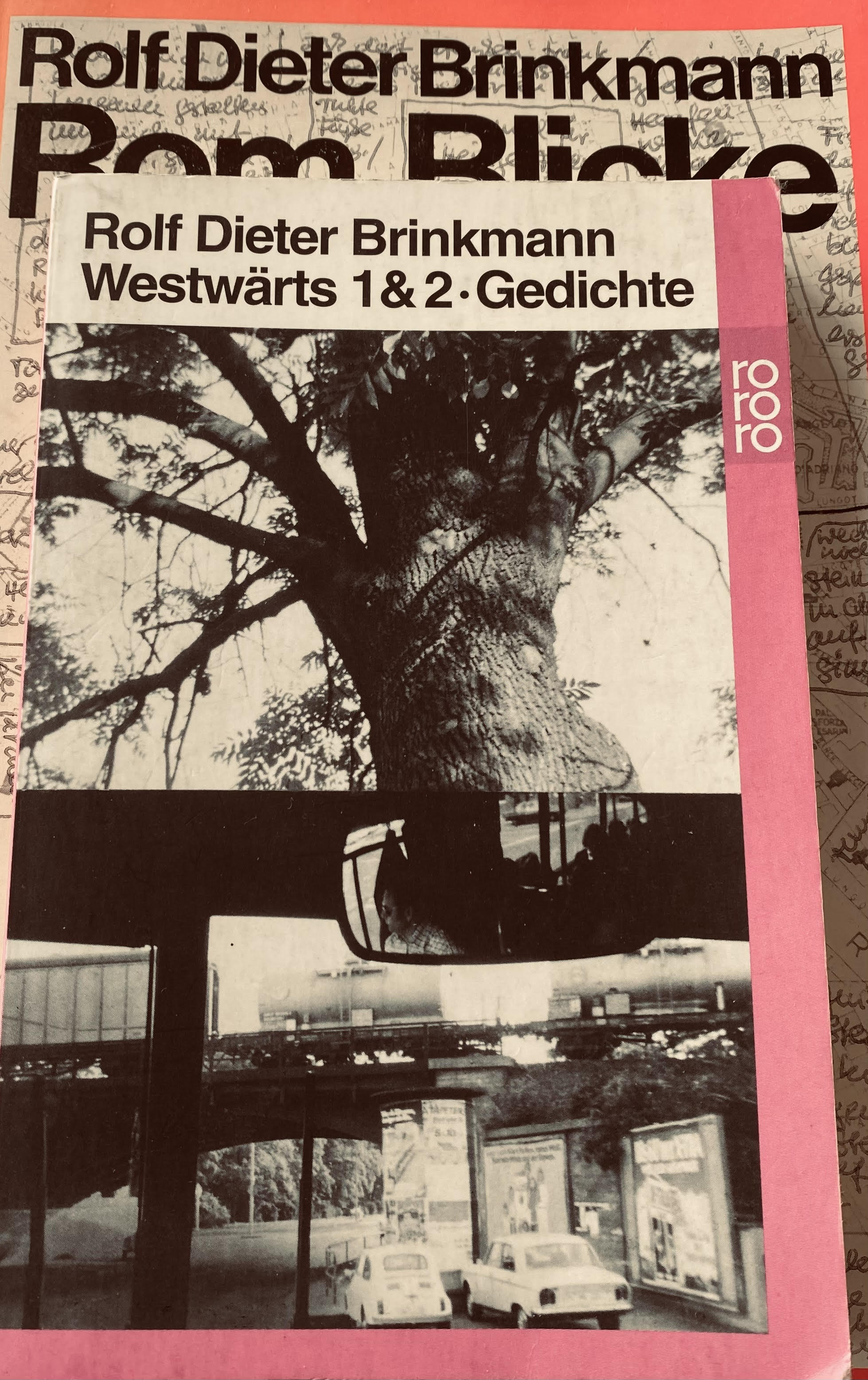

Diese Haltung findet sich in den verdichteten, manchmal verstörenden Notaten des 1979 postum und ohne Autorisierung veröffentlichten Montagewerks Rom, Blicke und in den viel leichteren, mitunter spielerischen, kurz nach Brinkmanns Unfalltod 1975 erschienenen Westwärts 1 & 2-Gedichten. Das Nebeneinander von Konsistenz und Leichtigkeit unterstreicht Brinkmanns Absage an einen einheitlichen Stil.

Rohstoff Zufall

Die Produktivkraft des Zufälligen und Unerwarteten eröffnet Spielräume. Brinkmann erzeugt mit den Mitteln der Verdichtung des Alltäglichen neue Bedeutungszusammenhänge. Das Zufällige ist ein Rohstoff. Der Zufall als kreativer Impuls hat Tradition. Besonders markant tritt dieses Spannungsfeld bei den Dadaisten und den Beat-Poeten der ersten Generation hervor. In den anarchischen Jahren nach dem Ersten Weltkrieg entwarfen Künstler wie Tristan Tzara die Cut-up- und Collagetechniken als radikalen Bruch mit überkommenen Kunstbegriffen. Für sie war der Zufall nicht nur ein ästhetisches Mittel, sondern ein politisches Statement gegen eine verlogene Gesellschaft.

Für Tristan Tzara war der Zufall als Produktionsmittel auch ein politisches Statement - eine Absage an das bürgerliche Kunstverständnis und an eine moralisch bankrotte Gesellschaft.

Cut-up ist ein Experiment mit Zufall und Montage, das Sprach- und Denkmonopole der traditionellen Literatur aufbricht, um Raum für überraschende Sichtweisen zu schaffen.

Trotz anarchischer Anmutungen gab es im Dada eine bewusste Auswahl. Das Chaos wurde inszeniert, um eine neue Ordnung des Denkens anzustoßen. Die Arbeit mit dem Zufall war kein Freibrief für Beliebigkeit, sondern ein provozierender Akt, der eine reflektierte Reaktion herausforderte. William S. Burroughs griff das Cut-up-Verfahren auf, um die Sprache zu dekonstruieren und die brüchige Wirklichkeit zu spiegeln. Burroughs selbst sprach von Cut-up als einem „Werkzeug, um neue Realitäten zu schaffen“. „Zufallswörter“ wurden vom Autor gewählt, neu angeordnet und mit Bedeutung aufgeladen. So blieb der kreative Akt trotz der scheinbaren Beliebigkeit fest in der Hand des Autors.