Die Ästhetik des Zirkulierens

Honoré de Balzac schuf das Sittengemälde der bürgerlichen Moderne. Balzacs monumentales Werk, insbesondere „La Comédie humaine“, ist ein literarisches Panorama des expandierenden Kapitalismus, bürgerlicher Aufstiegshoffnungen, urbaner Transformationen und restaurativer Machtstrukturen im Frankreich des 19. Jahrhunderts. Balzac ist der Chronist einer sich rationalisierenden Welt, in der Geld, Status und Intrige Triebfedern des sozialen Lebens sind. Seine Figuren sind häufig getriebene, kalkulierende, aber auch tragisch verstrickte Existenzen in einem System, das sie übermannt.

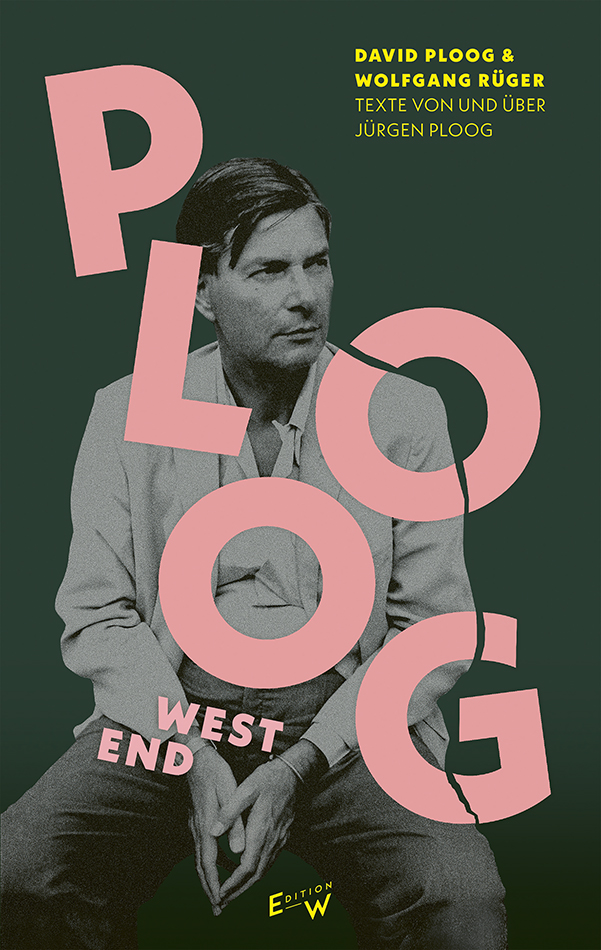

Wolfgang Rüger, David Ploog, „Ploog, West End“, Westend Verlag, 347 Seiten, 25,00 €

Jürgen Ploogs Werk ist ein Sittengemälde jener milden Dystopie, die im Nachgang der bürgerlichen Ordnung noch größeren Verwerfungen die Tür öffnet. Störungen, Signalsprünge und multiple Perspektiven beherrschen die Szenen. Das Schreiben kartografiert ein fluktuierendes Bewusstsein, das durch Zeitzonen, Frequenzspektren, archaische und kulturelle Schichtungen driftet.

Ploog formuliert eine Poetik, die sich der Erzählung als linearer Form verweigert. Stattdessen erzeugt er Texte, die sich wie elektronische Impulse verhalten: sprunghaft, hybrid, anschlussfähig. Die Erfahrung des Fliegens - nicht als technischer Vorgang, sondern als existenzielles Raumgeschehen - bildet die Infrastruktur dieser Sprache.

Ploog kultiviert eine Form von proto-poetischer Kommunikation, die sich jenseits der verbalen Rationalität ansiedelt - ein sensorisches Schreiben, das an die Frühformen neuronaler Netzwerke erinnert. Text begreift er als kybernetischen Prozess, als Informationsaustausch zwischen Körper, Medium und Maschine. Seine Wahrnehmung ist ein Radar, auf das Sprache wie ein Echo trifft.

Samizdat trifft Cut-up - Ansprache im Rahmen der Warnitzer Lesung am 26.07. 2025

Da gibt es ein unbeleuchtetes Phänomen. Jürgen Ploog wurde vom ostdeutschen Kultur-Widerstand gegen die DDR-Staatlichkeit als Genosse und Komplize wahrgenommen. Meines Erachtens hat Ploogs erstaunliches Nachleben auch damit zu tun, dass ostdeutsche Leser sein Werk souverän rezipieren. Während ihm Wolf Wondratschek durch die Blume vorwarf, er sei dem B-Picture stilistisch und atmosphärisch verhaftet gewesen und andere Ploogs Frauenbilder kritisierten, betrachten nachgeborene Ostdeutsche Ploog als intelligenten Spieler mit Klischees. Für sie war er jemand, der nicht ins System passte, und genau deshalb für Leser in einem post-totalitären Raum faszinierend bleibt.

In der aufgelassenen DDR kursieren stabile Vorstellungen von dem Begriff Underground. Sie transportieren keine Abwehr, sondern ankern wieder im Begriff von der vor-offiziellen Literatur. Zwei subkulturelle Traditionen treffen sich: die literarische Beatnachlese im Westen mit Ginsberg-Beat, Punk, Cut-up, Drogen, Medienkritik - und der Samizdat im Osten im Rahmen mehr oder weniger diskreter Wohnzimmerlesungen und anderer Spielräume einer Nischen- und Zirkelopposition, bei denen nonkonforme Texte unter Umgehung staatlicher Zensur verbreitet wurden.

Ploogs Texte waren zwar nie illegal, aber doch wenigstens nicht systemkompatibel. Und genau darin lag und liegt ihre Attraktivität. Sie verlangten nach einem Lesen ohne bürgerliche Leitplanken. Ostdeutsche Rezipienten - geprägt vom Samizdat und von einer Praxis der aktiven Aneignung - lasen und lesen Ploog nicht als Exzentriker, sondern als Weggefährten im ästhetischen Widerstand.

Kulturelles Bindeglied der post-& prä-totalitären Moderne

Ploog wurde so zur Projektionsfigur einer ästhetischen Transitzone zwischen Ost und West, zwischen Kontrolle und Exzess, zwischen medialer Überformung und sprachlicher Auflösung. Dass dieser Autor heute in den neuen Bundesländern weiterlebt, während er im westlichen Literaturbetrieb eher als Kuriosität gehandelt wird, wird heute und hier zum ersten Mal öffentlich festgestellt. Für Sie ist Ploog kein verspäteter Beatpoet, sondern ein ästhetisch effektiver Agent im Maschinenraum der Gegenwart.

Ein interessierter Leser betrachtet Ploog vielleicht so:

JP ist eine Schlüsselfigur der deutschsprachigen Underground-Literatur, deren Wirkung weit über die Grenzen des etablierten Literaturbetriebs hinausreicht. Seine radikale Experimentierfreude mit der Cut-up-Technik, machte ihn zu einem Pionier der alternativen Literatur, die sich im deutschsprachigen Raum besonders schwertat, im Mainstream wahrgenommen zu werden. Doch gerade in den neuen Bundesländern, wo in den 1990er Jahren ein intensives Aufbrechen und Neuformieren kultureller Identitäten stattfand, fand Ploogs Werk in der Zusammenarbeit mit den Ostberliner Galrev-Machern einen substanziellen Resonanzraum.

Das Druckhaus Galrev (Galerie-Revolution) war das Sprachrohr für alternative und experimentelle Literatur. Bereits 1990 arbeitete Ploog mit Galrev zusammen, wodurch sein avantgardistischer Stil und seine internationale Vernetzung im Kontext der ostdeutschen Literaturszene sichtbarer wurden. Diese Kooperation ermöglichte eine Brücke zwischen West-Avantgarde und Ost-Alternativkultur, die gerade in der Zeit der Wiedervereinigung enorm an Bedeutung gewann. Ploogs Texte trafen dort auf ein Publikum, das selbst im Umbruch war und offen für radikale, neue Ausdrucksformen.

Die Bedeutung dieser Zusammenarbeit lässt sich nur vor dem Hintergrund des kulturellen Umbruchs in den neuen Bundesländern verstehen. Der lange Mauerfall hatte eine literarische Landschaft hervorgebracht, die einerseits auf neue Impulse wartete und andererseits mit einer eigenen, oft gesellschaftskritischen Stimme experimentierte. Ploog wurde hier zu einem literarischen Mentor für eine neue Generation von Autoren, die sich später in Akteuren wie Clemens Meyer manifestierte.

Meyer hat Ploog vielfach als prägende Stimme gewürdigt. Er schätzt insbesondere Ploogs experimentellen, „sprachlichen Sturm“ - eine Mischung aus Cut-up, Poesie, Popkultur und Science-Fiction -, die Meyer in seinen eigenen Arbeiten weiterführt. Diese Würdigung spiegelt sich auch darin, dass Meyer Ploog zu Veranstaltungen einlud, um dessen Einfluss auf die deutschsprachige Underground- und Alternativliteratur zu betonen.

So wird Ploogs Wirken zu einer Art kulturellem Bindeglied: Einerseits verbindet er die westliche Beat- und Avantgarde-Tradition mit der spezifischen ostdeutschen Experimentierfreude nach 1990, andererseits ist sein Einfluss bis heute in der zeitgenössischen Literatur der neuen Bundesländer spürbar - etwa in Meyers Erzählstil, der ebenso offen für brüchige, fragmentierte Formen ist.