In seinem Blog beschreibt Jamal Tuschick die Vorteile von Differenz und die Chancen kultureller Vielfalt. Es stellt sich die Frage, wie die Literatur rückwärtsgewandten Tendenzen entgegenwirken kann. Hat die Literatur eine unmittelbare gesellschaftliche Relevanz? Wie werden Selbst- und Fremdbilder durch Literarisierung beeinflusst? – Tuschicks Textland Blog wird ständig aktualisiert.

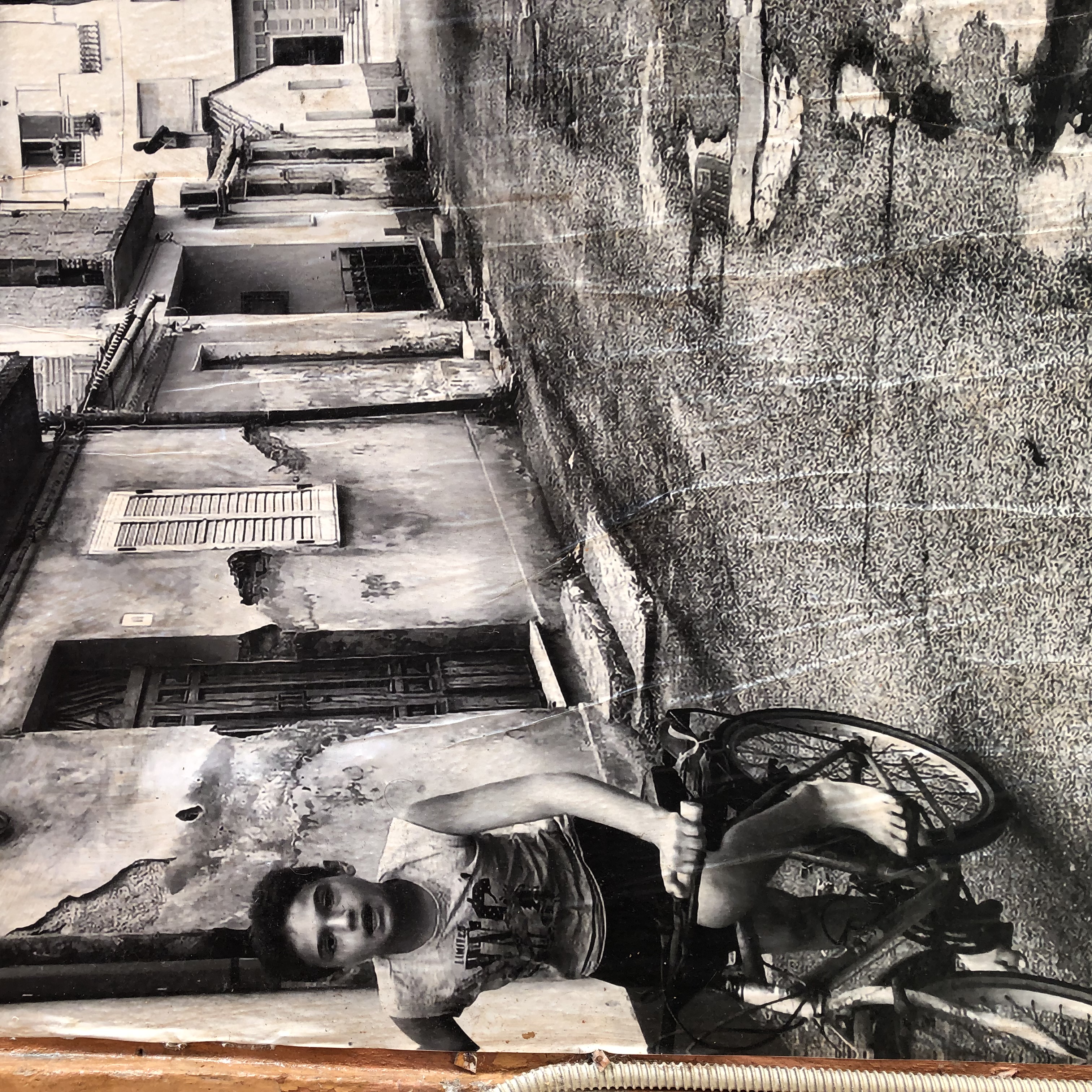

Aus einem mit Kopfsteinpflaster verniedlichten Oval ragt eine Stele. Ein Protegé von Therese hat das Werk verbrochen. Der Künstler ist in der weiten Welt vollkommen unbekannt.

mehr

Er besprach sich mit der Großmutter, die noch nicht Vierzig war und keine Gelegenheit bekommen hatte, vor lauter Daseinsverdruss fett zu werden. Im Grunde ihres Herzens war sie die übertrieben starke Minderjährige geblieben, die einem zurückhaltenden Jungen anvertraut worden war. Der Junge hatte bis zu seinem unnatürlichen Tod keinen Eifer, aber einen tiefen Ernst gezeigt. Die Großmutter riet Luciano, seine Familie als Scherenschleifer zu ernähren.

mehr

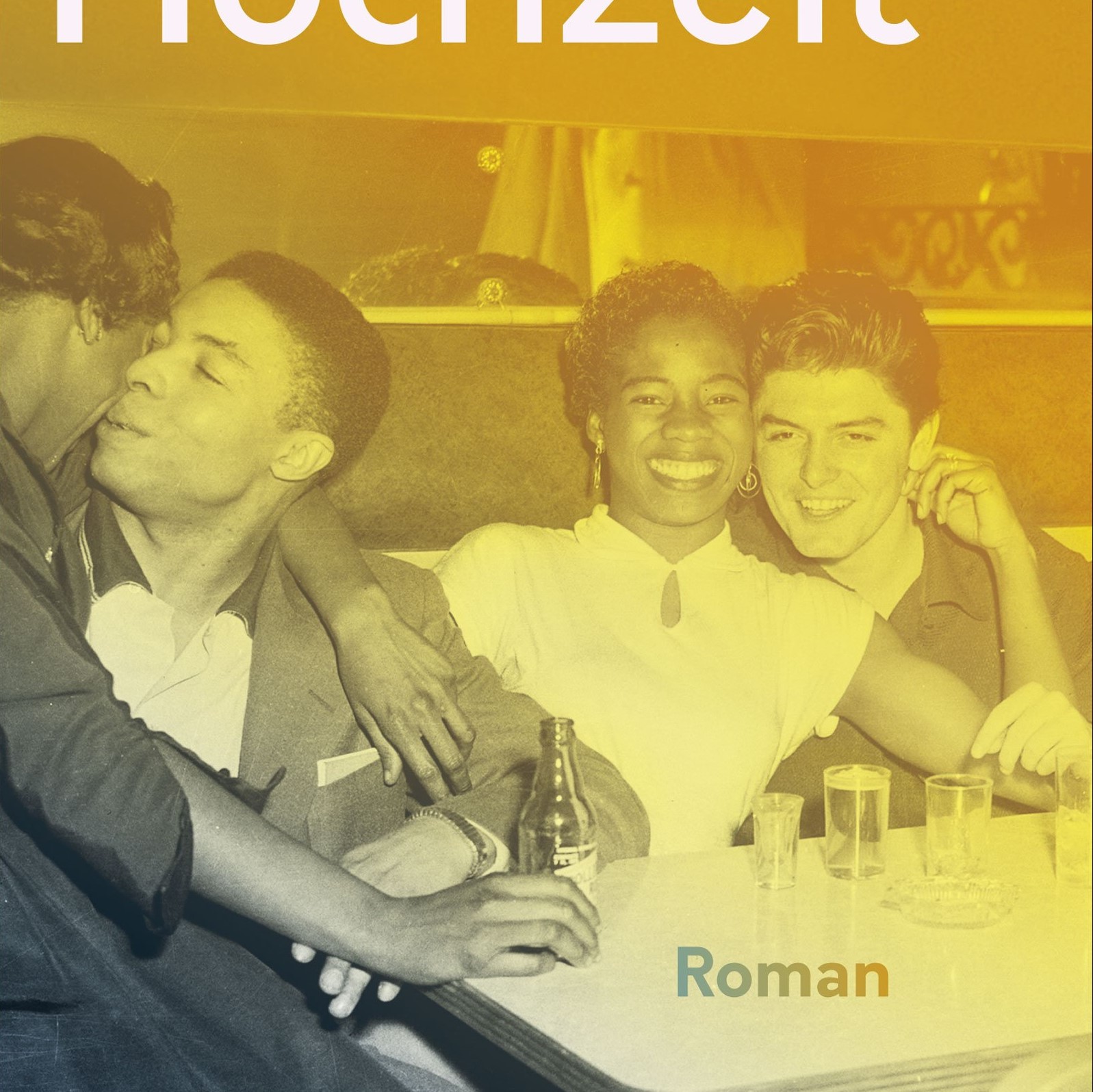

Die Konvergenztheorie erwartete eine Annäherung der beiden deutschen Staaten als einer Angelegenheit bürgerlichen Behagens. Sie ging von Konsumgemeinschaften aus. Abstimmungen in der Warenwelt sollten die ideologische Differenz vermindern. Christoph Heins „Fremder Freund“ („Drachenblut“) zeigt die DDR als fortgeschrittene, zugleich lethargische Gesellschaft.

mehr

Jahrzehnte ist die Tochter einer russischen Zwangsarbeiterin, die ihren Vater nie gesehen hat, landfahrerisch unterwegs, eine Nomadin des Unheils, die sich in Kleingärtner-Kolonien einnistet und die Unbeholfenheit randständiger Jugendlicher nutzt, um sich mit drakonischer Fürsorge eine Gefolgschaft zu sichern. Ihre Mündel verwendet sie auch zuhälterisch. Sie vermietet sie an Drücker- und Putzkolonnenführer.

mehr

Jeden Abend untersucht sie ihre Töchter. In den Achselhöhlen und im Schambereich fahndet sie nach den Verursacherinnen von Hirnhautentzündungen. Die Angst vor Frühsommer-Meningoenzephalitis sitzt tief im mütterlichen Fürsorgekörper. Sie mischt sich mit diffusen und konkreten Befürchtungen und einer ewigen Hinterkopf-Litanei.

mehr

Der Vater der Marquise akzeptiert den russischen Rittmeister als Bräutigam. Die Mutter reibt sich die Hände. Sie lässt den Grafen aus dem Gästebett holen. Der Angeforderte beeilt sich zu erscheinen und mit den leidenschaftlichsten Bekundungen seine Bereitschaft zu beglaubigen, das Urteil des Prüfungsregimes nicht anzufechten.

mehr

Umgehend entledigt sich der eigenmächtige Gast seiner Reisegarderobe. Er legt seine Galauniform an und rauscht ab zum Gouverneur, wo er den Rest des hellen Tages verbringt. Sein Gebaren versetzt Juliettas Familie in „Unruhe“. Der Forstmeister schildert sich als Zeuge eines Coups. Nach seinen Beobachtungen sind die sozialen Manöver des Grafen vorbedacht, eben so wie bei einem in die Tat umgesetzten Plan.

mehr

Ein von den Toten wieder auferstandener Rittmeister hält mit dubioser Dringlichkeit um die Hand der Marquise von O. an. Jene Julietta kam ebenso dubios in andere Umstände. Das ist im Augenblick der Ereignisse noch nicht offiziell. Der Skandal steht noch aus.

mehr

Julietta versucht ihrer Mutter klarzumachen, dass sie schwanger ist, ohne eine Ahnung, wie das passieren konnte. Die schöne junge Witwe hatte schon seit Ewigkeiten keinen Sex mehr. Heinrich von Kleist verdreht die verkrampfte Zwiesprache. Den gründlich düpierten Hausherrn macht er zum ahnungslosen Schlusspunktsetzer.

mehr

Heinrich von Kleist wählte zur Unterhaltung des Publikums ein historisches Wimpernschlagereignis. Die zaristische Streitmacht marschiert ihrer Verdrängung entgegen. Kleist wollte genau den Punkt setzen. In einem Augenblick politischer Folgenlosigkeit erleidet das Individuum sein Schicksal, ohne sich mit einer geschichtsmächtigen Marke schmücken zu können. Die von Kleist heraufbeschworene Szene wird von einer grotesken Unterströmung im Fluss gehalten.

mehr

Den an einen äußeren Rand der Entscheidungsfreiheit gedrängten Kommandanten der angegriffenen Zitadelle treibt keine Hoffnung mehr an. Juliettas Vater ergibt sich nur deshalb nicht, weil er den Eroberern den Großmut des Pardons nicht zutraut. Mit „sinkenden Kräften“ zieht er sich auf eine letzte Linie zurück. Nun tritt der Russe, von dem wir schon so viel gehört haben, vom Kampfgeist glühend, vor seine Leute und fordert ...

mehr

Gletscherschmelzen treiben Pandemien an. Achtundzwanzig bis eben unbekannte Virus-Gruppen fanden Wissenschaftler im Tauwasser. Dazu kommen steinalte Spielarten von Pocken, Spanischer Grippe und Beulenpest.

mehr

„Eben als die russischen Truppen, unter einem heftigen Haubitzenspiel, von außen eindrangen, fing der linke Flügel des Kommandantenhauses Feuer und nötigte die Frauen, ihn zu verlassen.“

mehr

In einem späten Augenblick des 18. Jahrhunderts stürmen russische Truppen eine oberitalienische Zitadelle. Sie tragen die historische Flüchtigkeit eines Sieges davon, von dem nur die Leidtragenden Notiz nehmen. Das Missverhältnis von blutigem Getöse und politischer Wirkung löst Unbehagen im Themenpark der Peinlichkeit aus. Der folgenlos aufschäumende Betrieb wirkt abstoßend. Heinrich von Kleist spekuliert auf den Effekt, indem er den militärischen Radau dem weiteren Novellengeschehen mit viel Liebe zum Detail vorsetzt.

mehr

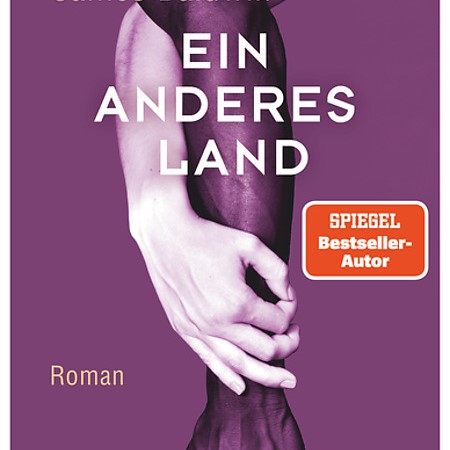

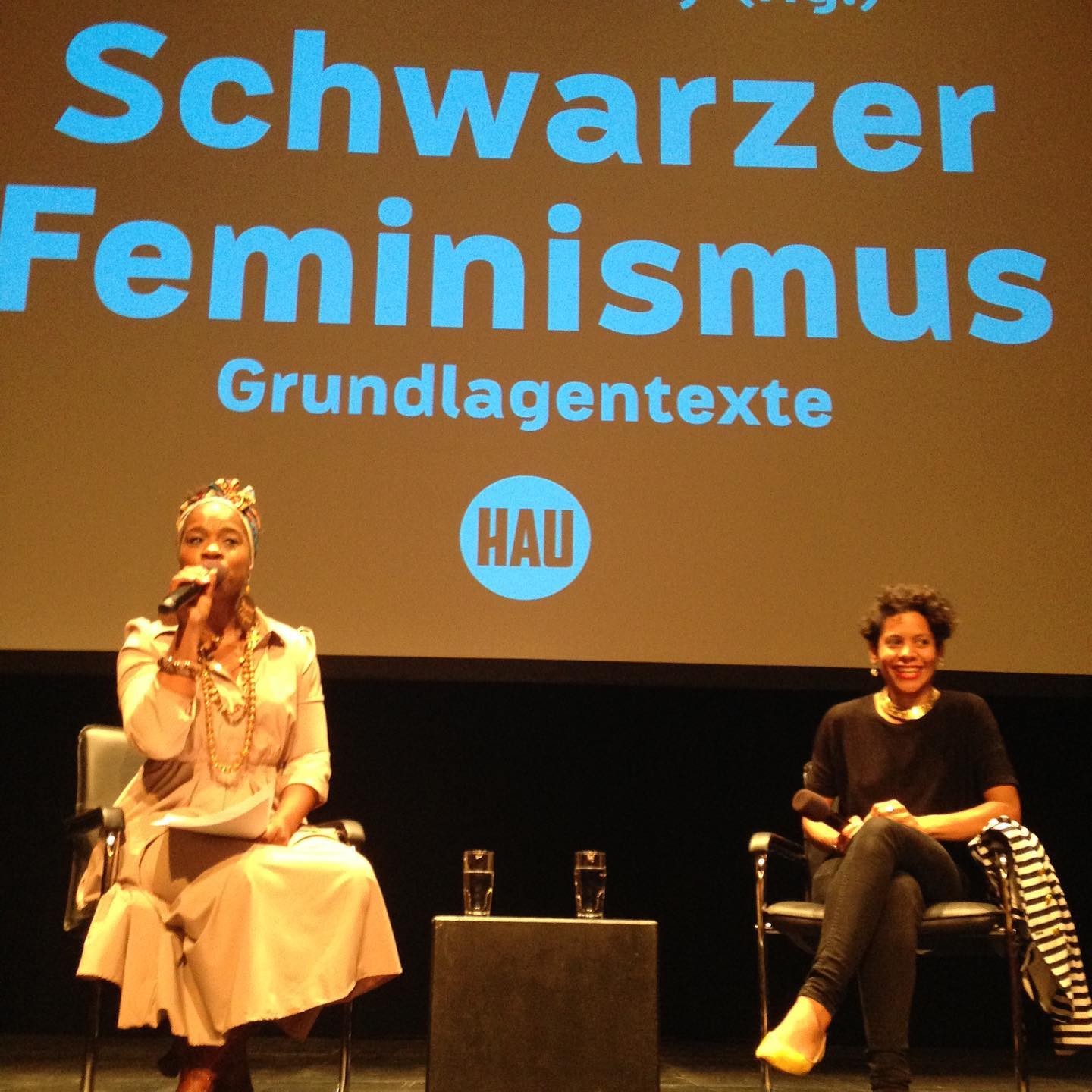

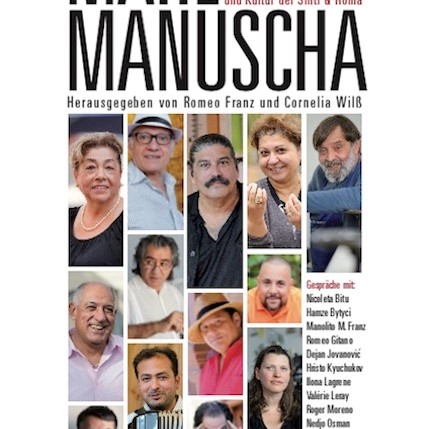

„Dass die tiefste kulturelle Revolution durch den Einzug der Marginalisierten in die Repräsentation ausgelöst wurde - in der Kunst, der Malerei, der Literatur, überall in den modernen Künsten, in der Politik und im sozialen Leben im Allgemeinen. Unser Leben wurde durch den Kampf der Marginalisierten um Repräsentation verändert.“ Die Feststellung von Stuart Hall gibt Percival Everetts Roman die Richtung vor.

mehr

Meine Eltern erwarten nicht viel von mir. Zumal gemessen an dem, was ich erben werde. Trotzdem fällt es mir jedes Mal schwer, keine Ausreden zu gebrauchen und meinen wenigen Verpflichtungen ihnen gegenüber nachzukommen. Früher war mir kein Vorwand zu durchsichtig: ich fürchtete die Blößen nicht. Doch jetzt erscheint jede Lüge wie ein Frevel.

mehr

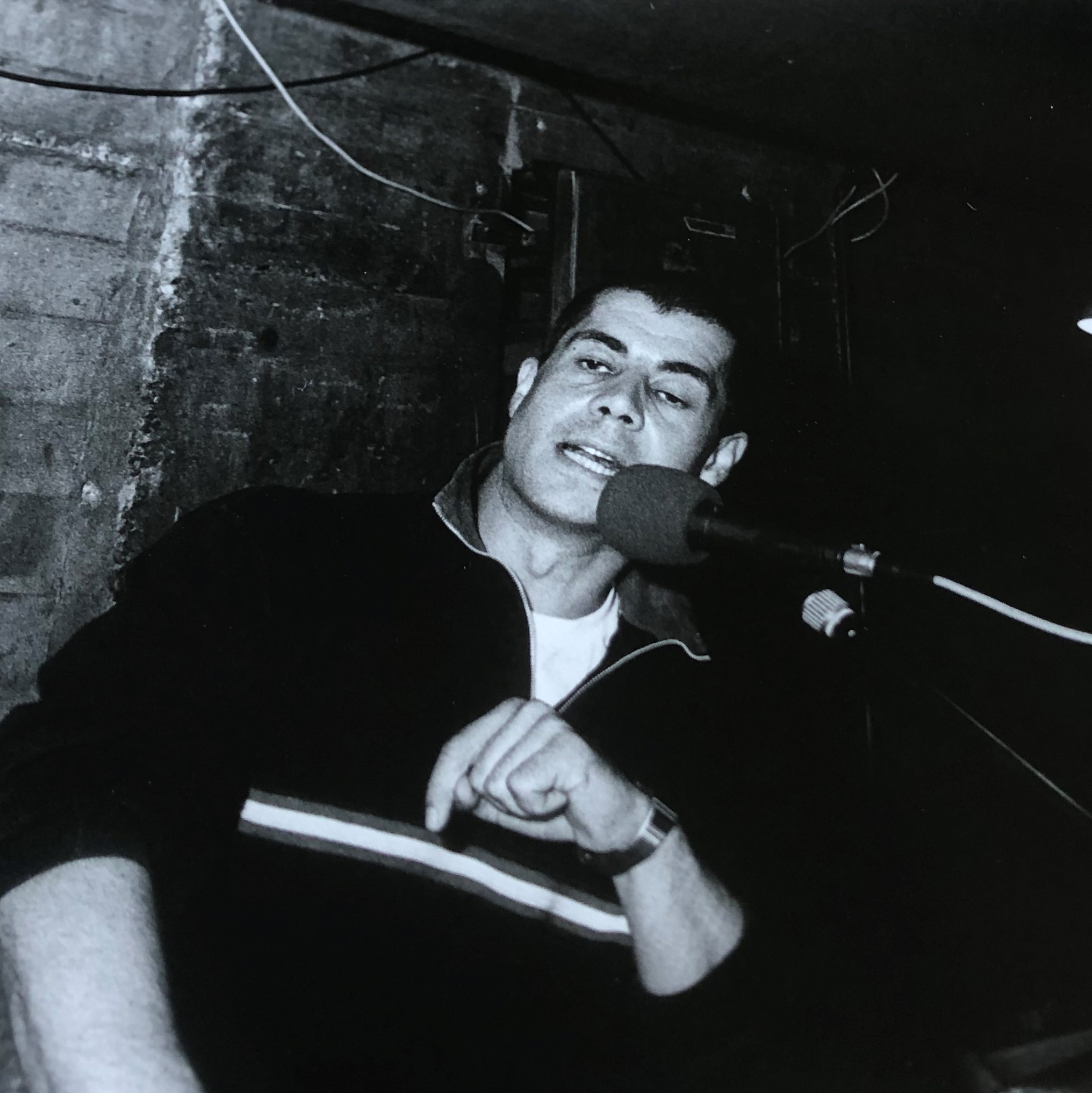

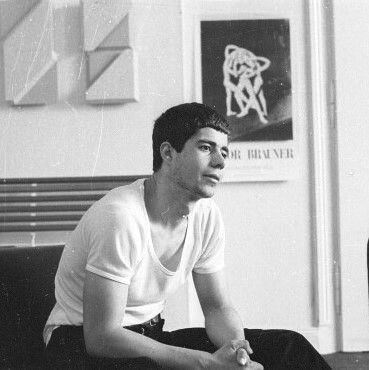

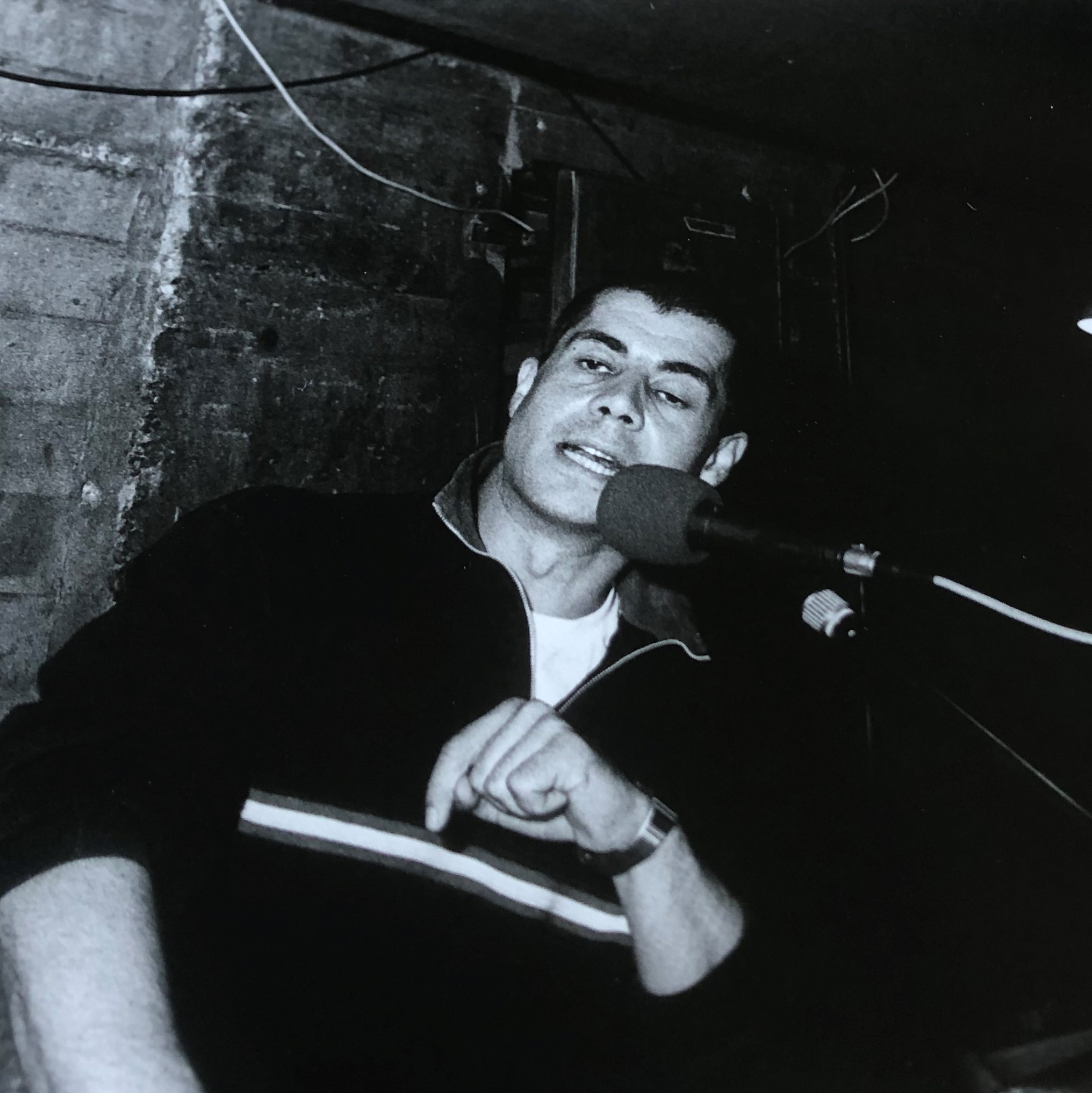

Der aus dem kleinstädtischen Delaware gebürtige Timothy ‚Tim‘ Middler wählt als angehender Rockstar den nom d‘artiste Ache Middle. Das unterschlagene r nimmt den angestammten Platz schließlich wieder ein. Im Vollbesitz seiner Mittel nennt sich der Künstler als nicht mehr ganz junger Mann Ache Middler. Ache verliert seinen Zwillingsbruder, mit dem ihn nicht viel verband, außer manchmal eine rasende, jedoch vollkommen aussichtslose Nähe.

mehr

Ihre Songs sollen klingen wie „freigelegte Nerven“. Doch wenn Tim Middler aka Ache Middle singt, klingt es eher so „als würde mich jemand würgen“. Ache und seine Mitstreiter fühlen sich als „Rimbauds Erben“. Ihre Performance erinnert an „bösartige Chorknaben“. Doch schon die erste Besprechung des Debütkonzerts ist eine „lodernde Huldigung“. Die Rezensentin kennt die Innen- und Kehrseiten der Newcomer-Band. Trish Kelly liebt Ache. Vielleicht verleiht ihr das prophetische Gaben.

mehr

Die Redundanz des Vitalen … evolutionäre Ladenhüter und Evergreens … erotisches Junkfood. Entscheidend ist doch, was passiert, wenn man sich eine Woche lang nicht die Haare gewaschen hat. Wie gut kann man sich nach zehn gemeinsamen Stunden im Auto noch riechen. Wie sehr kann man sich dann noch leiden, beziehungsweise wie sehr leidet man dann.

mehr

Amitava Kumar beschreibt eine soziale Evolution. Die Angst der Hirsche gibt nicht nur Pflanzen Raum, sondern auch den Hirschen Anhaltspunkte, wie sie unter verschärften Bedingungen überleben. Die erholten Pappelbestände des Yellowstone Parks rufen Biber auf den Plan, die da weitermachen, wo die Hirsche aufgehört haben. Sie nehmen freigewordene Plätze ein.

mehr

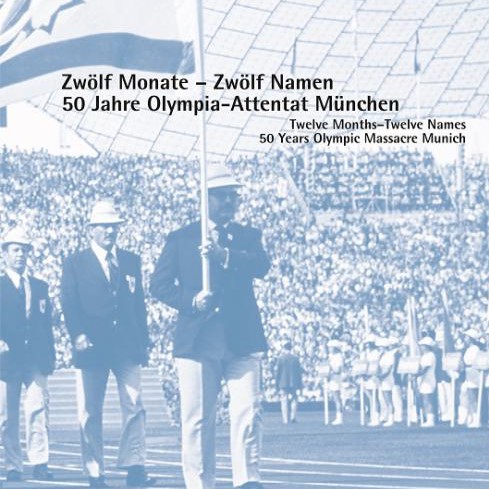

Am 11. September 1973 stürzt General Pinochet in Chile den weltweit ersten demokratisch gewählten sozialistischen Präsidenten. Salvador Allende quittiert den Staatsstreich mit Selbstmord. Pinochet errichtet eine Diktatur, die weltweit Schockwellen der Empörung auslöst. Zur Signatur der Pinochet-Pression werden in Straflager umgewandelte Fußballstadien. Viele Regimegegner fliehen in die DDR. Neun Monate und elf Tage nach dem Putsch spielt die chilenische Nationalmannschaft im Berliner Olympiastadium vor 17.400 Zuschauern gegen Australien.

mehr

„Ich kann nicht beschreiben, wie wichtig mir dieser Sieg war, mir, die ich noch bei keinem Spiel gesiegt und die ich schon so viel Scheiße gefressen hatte.“

mehr

Die Autor:innen haben vollkommen recht, ihr Thema für bahnbrechend und beinah schon touristisch wegweisend zu halten. Bretschneider und Schöne liefern ihrer These großartige Belege. Sie entdecken das Sensationelle knapp über den Bodenwellen von Land- und Dorfstraßen. Sie haben auch im Westen und in ostdeutschen Großstädten recherchiert, die schönsten Geschichten verbinden sich aber mit Schauplätzen in Brandenburg und Sachsen, die wie halbwegs aufgegebene Vorposten einer kränkelnden Zivilisation dem unbefangenen Durchreisenden das Gefühl einer Geisterbahnfahrt geben.

mehr

Am 25. Februar 1964 verliert Sonny Liston in der Miami Beach Convention Hall den Weltmeistertitel im Schwergewicht an einen Olympiasieger von 1960. Muhammad Ali (1942 - 2016) heißt noch Cassius Clay. Gern wäre er der jüngste Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten geworden. Den Rekord hält Floyd Patterson, der 1956 im Alter von einundzwanzig Jahren den halbgreisen Archie Moore schlug. Erst dreißig Jahre später wird ein zwanzigjähriger Herausforderer Pattersons Rekord brechen.

mehr

Ich verstand nicht, warum mein Bruder nicht arbeitete. Rolf hatte das Recht aus der Reihe zu tanzen. Ihm gehörte ein Zugang zu den mütterlichen Abteilungen. Mich fügte man in den betrieblichen Baukasten wie einen Gegenstand ein. Auf mich ließ sich zurückgreifen. Zwei Fragen drängten sich vor. Was unterschied mich von meinem angeblich schwermütigen und hochbegabten Bruder und warum widerstand mein Vater nicht seinem Vater?

mehr

Täglich schließt Keno die Kreuzworträtsellücken seiner Oma am gravitätischen Schreibtisch im Großraumwohnzimmer. Stille könnte einen Moment der inneren Einkehr begünstigen. Doch brüllt der Maximalfernseher von morgens bis abends, während so gut wie keine Sendung Betty die seelisch so notwendige Zustimmung gestattet. Vertrauenswürdig erscheinen ihr nur autoritär auftretende Männer, die sie ...

mehr

Erst zwangen „körperliche Einbußen“ Betty zu immer längeren Pausen. Inzwischen unterbricht die Hofherrin nur noch selten die Ruhephasen. Tagsüber ist sie zu schwach für beinah jede Beschäftigung und nachts kann sie nicht schlafen. Als das Ohr seiner Oma kennt Keno alle Nuancen.

mehr

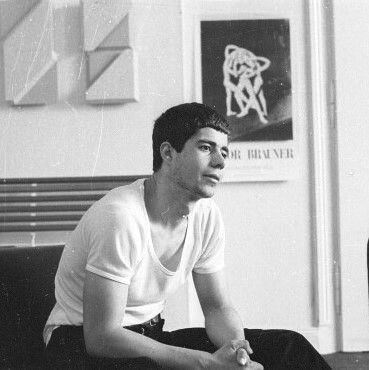

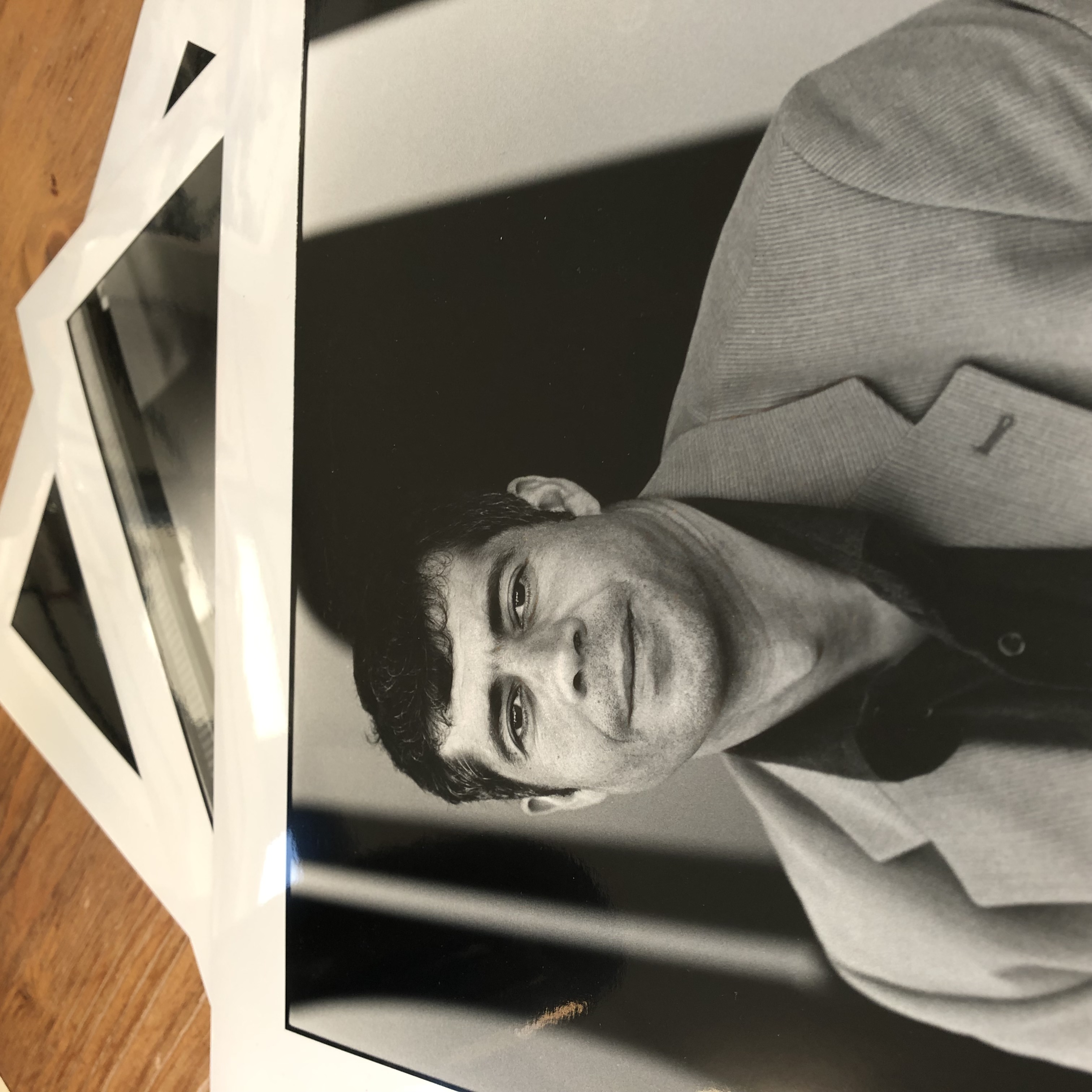

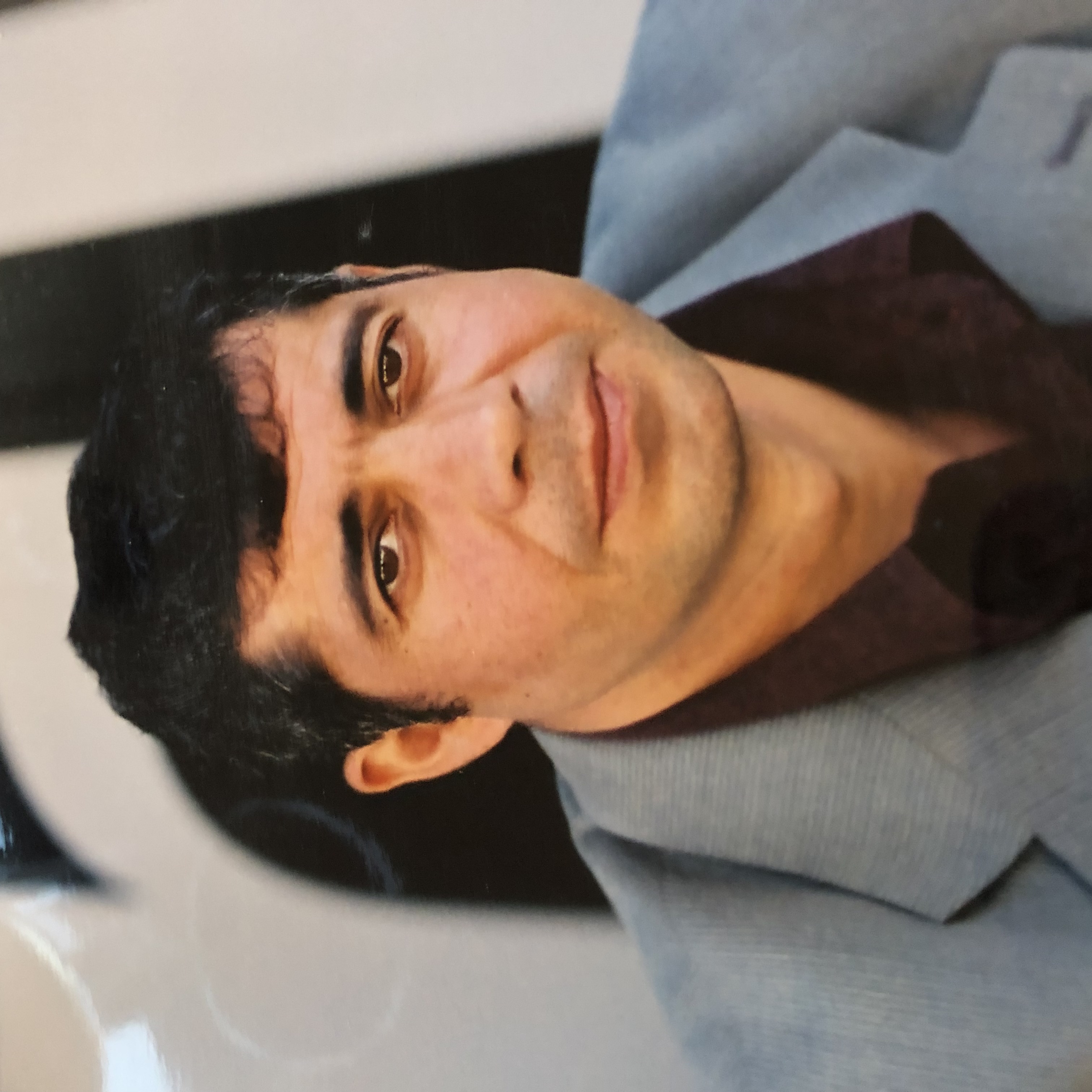

Der Himmel seiner Kindheit war eine Reverenz starker Empfindungen. In der Wüste wurde jede Regung des Gemüts einem Gemeinschaftsdienst zugeführt. Nur für Ideale gab es einen Markt. Man hatte zu glühen. Doktor Mansour erlöste sich davon in Frankfurt am Main, während Kommilitonen einen bewaffneten Kampf gegen ihren Staat erwogen. In den besetzten Häusern des Westends nannte man ihn Kalaschnikow, da er sich mit Maschinenpistolen bereits auskannte als deutsche Studenten waffentechnisch noch in der Steinzeit lebten.

mehr

Den gesellschaftlichen Verwerfungen zum Trotz glückt Marianne eine tadellose Kindheit und Jugend. Sie absolviert das Höhere-Tochter-Programm. Einmal gesteht sie ihre Faszination für Prinz Pfahl - Kazıklı Bey. So nannten die Osmanen den rumänischen Aristokraten Graf Dracula aka Fürst Vlad der Pfähler.

mehr

Eine Person, deren Weltläufigkeit das Polyglotte entbehrt, scheint gleichwohl alles zu begreifen, was man ihr auf Italienisch, Deutsch, Englisch und Französisch vorträgt. Noch erstaunlicher ist die Fähigkeit, mit einem „fröhlichen Wortsalat“ dem anspruchsvollen Publikum zufriedenstellende Entgegnungen zu liefern.

mehr

Bei uns daheim am Küchentisch hieß es stets: Türken können so was nicht. Das ist der Lase im Großvater. Doch auf dem Schauplatz der Erfolgsgeschichte gab es sonst keinen, der wusste, dass es Lasen überhaupt gab.

mehr

Aus der Vorstadt am Rosenthaler Tor kam nichts Gutes nach bürgerlichen Maßstäben. Ringvereine entstanden außerhalb der Ringmauer. Bald nach Neunundachtzig wurde das angestammte „Hauptquartier des Pöbels“ schick in einer überraschenden Wende nach der Wende. Die Gentrifizierung schob das Rotlichtmilieu vor sich her. Die Flurbereinigung erfolgte nach Schema F.

mehr

Mit Containern, Stein- und Schutthaufen wurde eine Kreuzung aus dem Verkehr gezogen. Die Baustelle sah aus wie ein Feldlager. Goya und Gunda liefen durch Gassen einer Budenstadt, an deren Jahrmarktsrändern ein Dorf aus gestapelten Blechschachteln lag. Auf Trampelpfaden gelangte man dahin und hinein über verwinkelte Treppen, die an Rundstiegen alter Häuser erinnerten.

mehr

In der Hochzeit der Afrika-Expeditionen und der spekulativen Ethnologie befasste sich der Journalist Henry Mayhew (1812 - 1887) mit der Armutsarchaik vor der eigenen Haustür. Er trieb Völkerkunde in den Gassen von London und …

mehr

Erratische Felsen. Bizarre Treibgutassemblagen. Die Tiefsee der Metaphorik. Ron markiert den Mythensüchtigen. Er strapaziert die Sirenen in der Literatur des 19. Jahrhunderts. Aileen gibt die paradox vor dem Meer sich ängstigende Schaumgeborene im Stil der Venus von Botticelli. Die kunstgeschichtlichen Echos wirken mechanisch. Jeder ergreifende Blick und alle erotischen Degustationen werden zu Stichwörtern in einer mangelhaften Performance.

mehr

Zunächst halten sich Sympathie und Reserve die Waage in dem Abhängigkeitsverhältnis. Die Abhängige muss durch ein Nadelöhr, um auf die universitäre Speck- und Sonnenseite zu gelangen. Fragt man Miriam, dann entsprechen ihre Beiträge einer einzigen Einladung. Manche Momente deuten sogar eine keimende Freundschaft an, obwohl die Ältere weiß, wie trügerisch das alles ist.

mehr

Betty räuspert sich furios in ihrem futuristischen Fernsehsessel. Somnambul verschiebt sie die Brille auf dem Nasenrücken. Die Fernbedienung entgleitet der Sitzfläche und landet auf dem Teppich. Bettys Kopf sinkt unbequem auf einen Sesselwulst. Kenos Oma wird gleich mit einem steifen Nacken aus ihrem komatösen Nickerchen erwachen.

mehr

Sein Anlauf währt zehn Jahre. So lange übt James Meredith die staatsmännische Attitüde, mit der er in die Geschichte eingehen will. Zugleich soll ihn die gravitätische Pose vor direkten Übergriffen bewahren. Er orientiert sich an einem Heerführer, der sich von seiner Truppe absetzte, um nach einer Eroberung dem Publikum das Schauspiel eines solistischen Einzugs zu gewähren.

mehr

Demnächst flippt die Republik aus. Eine bleierne Zeit liegt in den letzten Zügen. Die Adenauer-Restauration hat ausgedient. Die Ehe der Premium-Kolumnistin Ulrike Meinhof und des hanseatisch-smarten Publizisten Klaus Rainer Röhl ist ein Politikum. Stefan Aust beschreibt die beiden als „linkes Erfolgspaar mit Eigenheim und Urlaubsreisen nach Sylt“.

mehr

Keno stromert seiner Oma Betty hinterher über den Friedhof von Ö … Er lauscht dem Gemurmel seiner Vorfahren. Vom Rascheln der Blätter fühlt er sich ins Gebet genommen. Keno ist vorerst der letzte männliche Nachkomme einer schwäbischen Dynastie von Schmieden. Kein Familienname kommt in dieser Gegend häufiger vor als Schäufele. Betty ist eine geborene Schäufele. Das bedeutet hier viel. Schäufeles wurden in Ö … schon unter die Erde gebracht, als der Friedhof noch gar nicht existierte.

mehr

Jedem Spatzen-Pieps entnimmt Anton philosophische Prisen. Schopenhauer definiert Genialität, als „die Fähigkeit, sich rein anschauend zu verhalten“. Elegisch gestützt auf eine Forke, präsentiert sich der kaum alphabetisierte Millionär im blütenweißen Seidensticker Hemd, mit schlohweißer Mähne.

mehr

Das Wesen jeder feudalen und aller bürgerlichen Ordnung ist Repräsentation. Nach Stuart Hall ergibt sich im 20. Jahrhundert „eine kulturelle Revolution mit dem Einzug der Marginalisierten in die Repräsentation“.

mehr

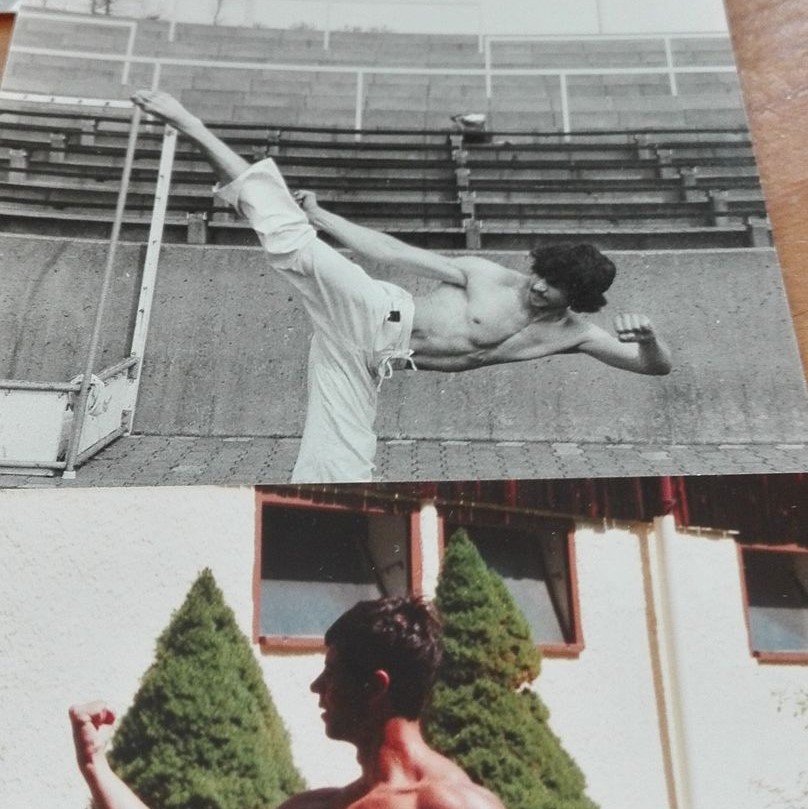

In den 1960/70er Jahren verzweifelten die Kommunen am Bedarf und besserte im Containerstil nach. Die Kinderrepublik Westdeutschland platzte aus allen Nähten. Jeder Hort war überfüllt. Überall bildeten sich Schlangen. Pensionierte Handarbeitslehrerinnen wurden reaktiviert, um in den Freigehegen der Bildungsreform die Grenzen ihrer Leidensfähigkeit kennenzulernen. Das war egal, hatten doch die Zukunftsfähigen die beste Zukunft aller Zeiten vor Augen. Die Renten waren sicher und das Gesundheitswesen war kostenlos.

mehr

Am Ziel ihrer Träume angekommen wähnt sich die schwäbische Backpackerin Doris Steinbrecher, als sie auf Honolulu einen traumhaften Luxus-Retreat entdeckt. Als Schwangerschaftsvertretung für eine Yogalehrerin dockt sie an. Bald darauf wird sie selbst schwanger - von einem greisen kenianischen Guru, der die Geburt seines Sohnes nicht mehr erlebt. Keno wächst in einem Regime uferloser Weiblichkeit und in einer Riesenkrippe auf. Ein Dutzend lediger Mütter managt den spirituellen Hotspot.

mehr

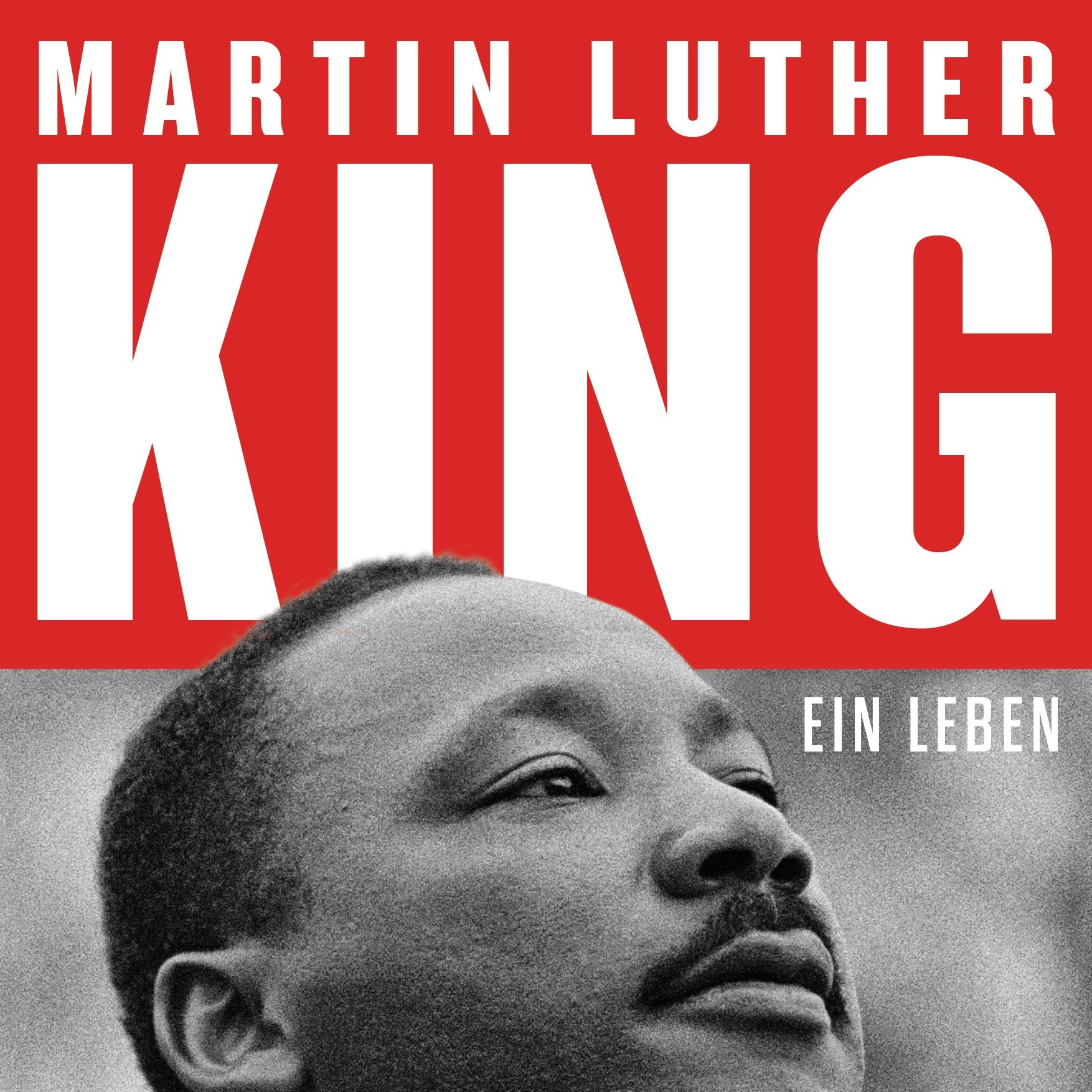

Die Weigerung der Afroamerikanerin Rosa Parks, ihren Platz im Bus einem Weißen zu überlassen führte erst zu ihrer Festnahme und dann zu einem Boykott der Busse. Der schwarze „Busboykott von Montgomery“ startete 1955 das Civil Rights Movement. Ein Motor dieser Bewegung war die „Southern Christian Leadership Conference“ (SCLC). Deren charismatischer Führer, ein Baptistenprediger aus Atlanta namens Martin Luther King, wurde 1964 Friedensnobelpreisträger.

mehr

Anton Steinbrechers Auftritt verspricht großspurige Gutsherrlichkeit. Wer käme auf die Idee, dass dieser schneeweiß ergraute Langhaarige in seinen butterweichen Reitstiefeln kein studierter Grandseigneur ist, sondern ein Elektriker mit fünfjähriger Volksschulbildung.

mehr

Im Zentrum der gemeinsam ausgestalteten Fiktion steht eine Stadt, gesäumt von einer acht Meter hohen Mauer. Ein Fluss teilt sie. Seine Ufer sind paradiesische Auen. Gehörnte Fabelwesen weiden von früh bis spät vor den Toren. Die menschlichen Bewohner sind Internierte. „Wer die Stadt betritt, darf keinen Schatten haben, doch wer keinen Schatten hat, darf die Stadt nie mehr verlassen.“

mehr

Die Königin von Saba hätte den Laufsteg bis ganz nach oben beschreiten können. Sie ging lieber mit der Bagage aus, mit Jungen, die es fertigbrachten auf einem Klo über ihrer Scheiße einzuschlafen. Die Väter waren nichts. Die Mütter waren die Mütter, was soll man da noch sagen.

mehr

Gruffydd begleitet den Jäger Yayan zu einem See im Norden von New South Wales. Die Lebensweise seines Führers erscheint ihm gemütlich. Gruffydd schreibt: „Fast alles unterwirft Y. seinem Belieben. Das Beschwerliche überträgt er seiner Frau.“

mehr

Vor Schmerz kurz vor dem furiosen Irrsinn rudert Murat im Schweiß. Annalena hält er für den letzten Lichtblick seines Lebens. Er hat sich selbst eingeliefert, der Welt schon fremd im Schlafanzug.

Annalena hat ein feines Gesicht und eine gleichgültige Art. Ihr Leben beginnt nach der Arbeit. Sie erzählt davon.

mehr

Die Patienten separieren sich an ihrem Tisch, wo sie ihre Krankengeschichten durchhecheln von den frühen Symptomen über das Stadium der Ungläubigkeit nach den Diagnosen, den vergeblichen und den hilfreichen Operationen bis zu den ersten und den sich daran anschließenden Erlebnissen der Invalidität, die sie zu Kennern der Materie und der Wartezimmer gemacht haben, so wie zu Spezialisten der Fernsehprogramme, zu gewieften Zeitungslesern und umsichtigen, jede Veränderung ihrer Umgebung skeptisch aufnehmenden Spaziergängern. Alle Patienten teilen die Erfahrung ...

mehr

Heinrich Tremper sah aus wie Heinrich George und trat auch so auf. Der Braubacher Gastwirt hatte einen Sohn, der ihm nach Berlin davonlief, da Bonvivant studierte und den Boulevard brutalistisch aufmischte. Will Tremper (1928 - 1998) verfügte über die Reflexe eines Boxers und das sanguinische Temperament einer Balinesischen Tempeltänzerin. Fit hielt er sich mit Getränken.

mehr

Das Habsburger Reich erwehrte sich der Pest erfolgreich mit einer Befestigung seiner Außengrenzen: einer Sperrzone von Kroatien bis Moldawien. Das Osmanische Reich stellte es mit militärischen Mitteln unter Quarantäne.

mehr

In ihrer Blütezeit übertraf Tenochtitlan alle anderen Städte Amerikas an Größe und Pracht. Wie „Dorftölpel“ staunten die Konquistadoren unter der Führung von Hernán Cortés 1519 über Avenuen und Kanäle zwischen den Einschüchterungsmonumenten in der Kapitale des Aztekenreichs. Paris, damals Europas bedeutendste Metropole, war kleiner und weniger glanzvoll.

mehr

Montagnachmittag kommen die Patienten zu Grete, Fünfzigjährige, die Wasser trinken. Hinter ihnen liegen Ehen und Krankheiten, an denen man sterben kann, und das Gefühl der Unverwüstbarkeit. Die Männer waren früher gut beieinander, man ahnt es noch. Sie bekleideten Posten. Sie sind nun ausgesteuert. Das sagen sie so. Sie arbeiten nicht mehr, abgesehen von Willi, der Taxi fährt, weil er das braucht. Willi erfüllt besondere Aufgaben in der Gemeinschaft.

mehr

Die ersten Abriegelungen erscheinen in ihren Übertragungen wie Dreharbeiten zu Filmen, die erschrecken sollen. Dann wird die Mailänder Modewoche abgesagt. Eine Flugzeugträgerin der italienischen Wirtschaft läuft nicht aus.

mehr

Scherzend passierten Ordonnanzen vom Wind bewegte Gehängte im gestreckten Galopp. Der aus Ysgubor-y-coed/Cardiganshire gebürtige Llewelyn verzog sich, begleitet lediglich von zwei im ozeanischen Stil skarifizierte Spitzbuben Richtung Wales. Ein paar hundert Jahre später reist ein Nachfahre des Verlierers um die halbe Welt nach Australien. Substanzlos jung ist dieser Lord Gruffydd of the Marches. Er tritt als Journalist auf.

mehr

Beim Abendessen in Kings Haus lernt Pechstein den Walfahrer und Robbenschlächter Mayhew Folger kennen. Ihm wird es 1808 gelingen, Pitcairn wieder einmal zu entdecken und den einzigen weißen Überlebenden einer Mordserie, den auf Blutfesten bis zum Wahnsinn gläubig gewordenen John Adams, im Kreis seiner Liebsten zu treffen.

mehr

Ich las eben, dass von zwölf Kauffahrten vor 1612 acht unglücklich verliefen. Dennoch ergab sich ein durchschnittlicher Gewinn von zweihundert Prozent. Dabei kamen zum kauf- und seemännisch-regulären Gelingen illegale Erwerbungen. Raub und Diebstahl zu Lande und auf See bestanden gleichmäßig neben geschäftsförmigen Abwicklungen und wurden ordentlich vermerkt. Die irrwitzig hohe Ausfallrate bei Seeleuten war egal.

mehr

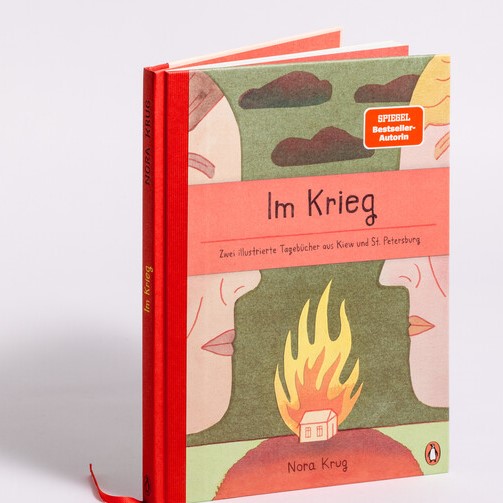

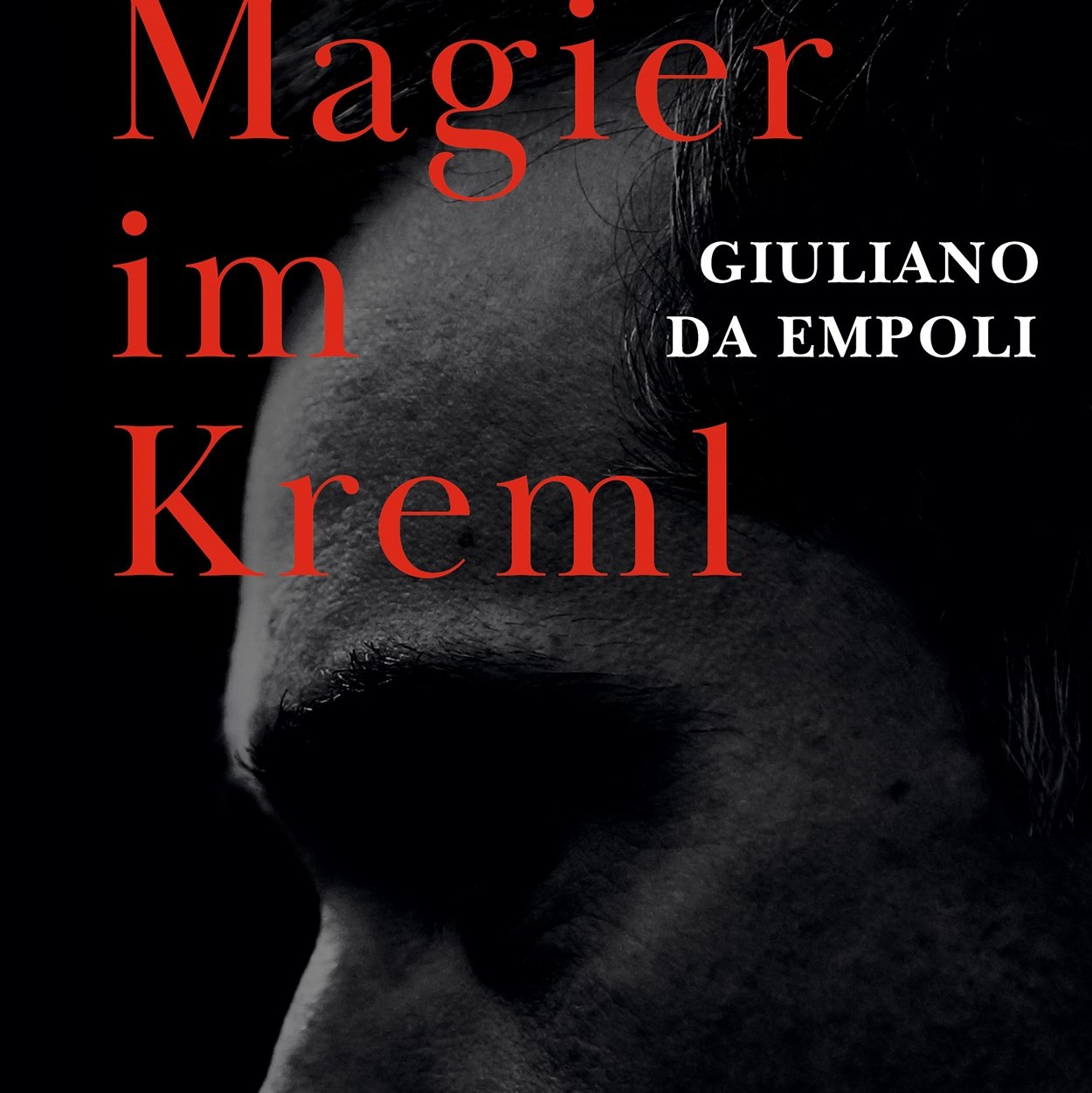

„Jahrzehntelang hat die Welt das revisionistische russische Narrativ geduldet, dadurch indirekt Russlands expansionistische Politik und genozidale Vorgehensweise unterstützt und damit das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine untergraben.“

mehr

Noch halten viele Leute Corona für etwas, dass nur die anderen kriegen. Westliche Experten stufen das Corona-Risiko in ihren Ländern als „mäßig“ ein. Gemeinsam mit dem Rest der freien Welt kritisieren sie die Chinesen. Aus China erreichen uns Bilder von gespenstisch leeren Straßen. Wir wissen natürlich, da ist alles gefiltert und von der Partei geklärt, vor allem jedoch auf Asien beschränkt ...

mehr

Zu Beginn des 15. Jahrhunderts karikieren drei gleichzeitig waltende Päpste das christliche Weltbild. Die Anarchie von oben eliminiert Sicherungen und Stabilisatoren der Herrschaft. Sie zerstört das Fundament der mittelalterlichen Gesellschaft. Die ritterliche Gefolgschaftstreue verliert ihre grandiose Dimension. Die Scholle verliert ihre Bindungskraft für die Leibeigenen. Das Patriziat verliert seine Sperr- und Riegelfunktionen.

mehr

Die schottischen Neumieterinnen beschimpfen ihre Besucher auf dem Balkon. Sie haben einen Hampelmann mit Strapon (Anschnalldildo) an ihrer Balkonbrüstung aufgehängt. Wayne hört die ratlose Entrüstung junger Männer, eben waren sie noch obenauf. Die Wohnung ist an sich zu klein für vier Rabaukinnen. Die Spiele-Entwicklerinnen machen die Nacht zum Tag im Treppenhaus. Sie gießen Gin in die Gemeinschaftstopfpflanzen. Sprotte kichert auf ihrem Horchposten, der Engländer schaltet sich ein, Wayne versteht kein Wort.

mehr

„Von nahen Dingen und Menschen“ betitelt eine Glossensammlung. Dreh- und Angelpunkt der ausgebauten Notizen ist die Pandemie ab Februar 2020. Ortheil beschreibt die Impfeuphorie im Freundeskreis nach einer Zeit der bangen Separation. Er rezensiert die Manier der Sportberichterstattung und kritisiert den häufig unsinnigen Gebrauch des Wortes „definitiv“.

mehr

Karolin hat die Schublade entdeckt, in der Wayne Streichholzschachteln versammelt. Karolin hält Streichhölzer für Gebrauchsgegenstände.

mehr

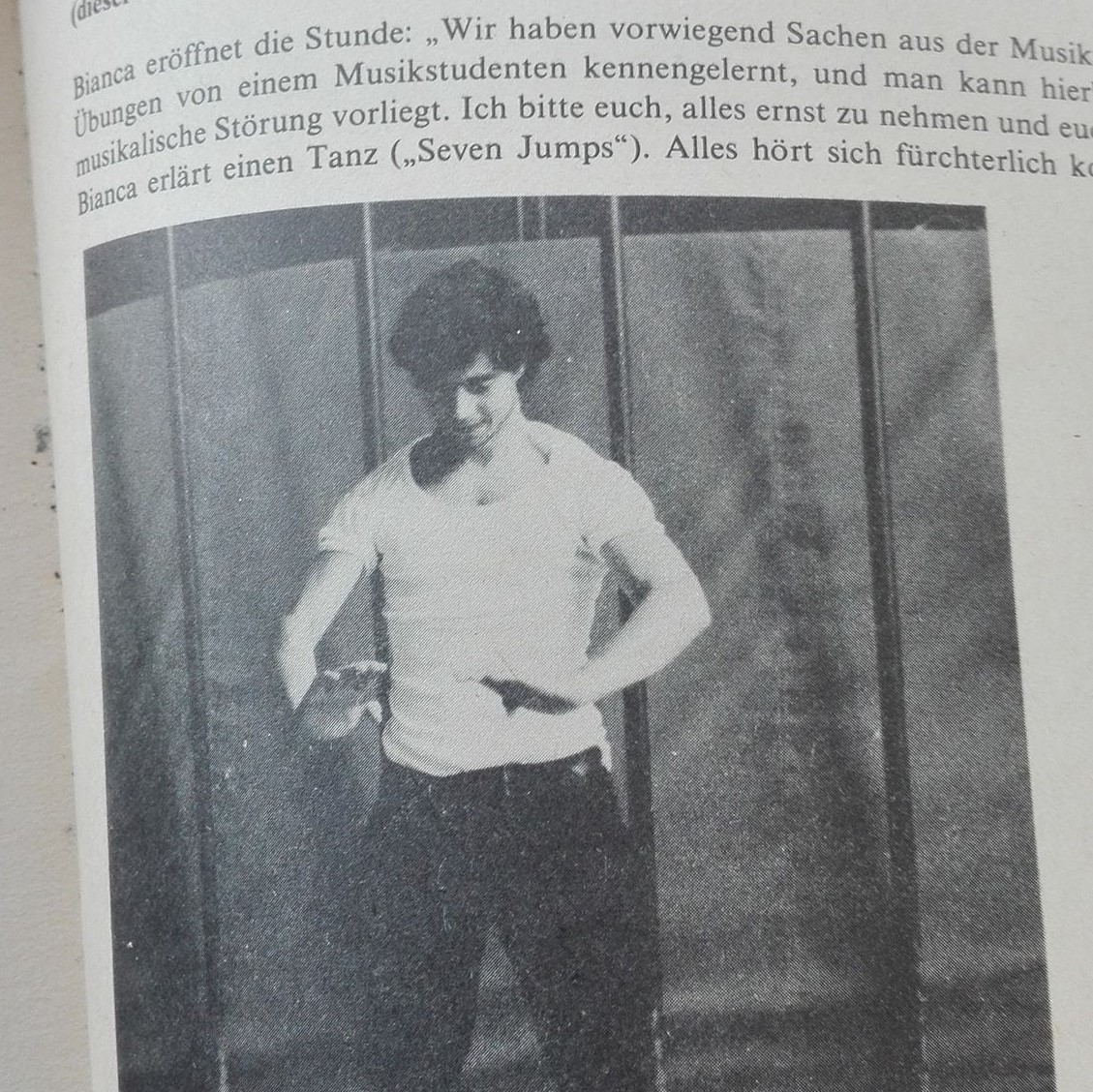

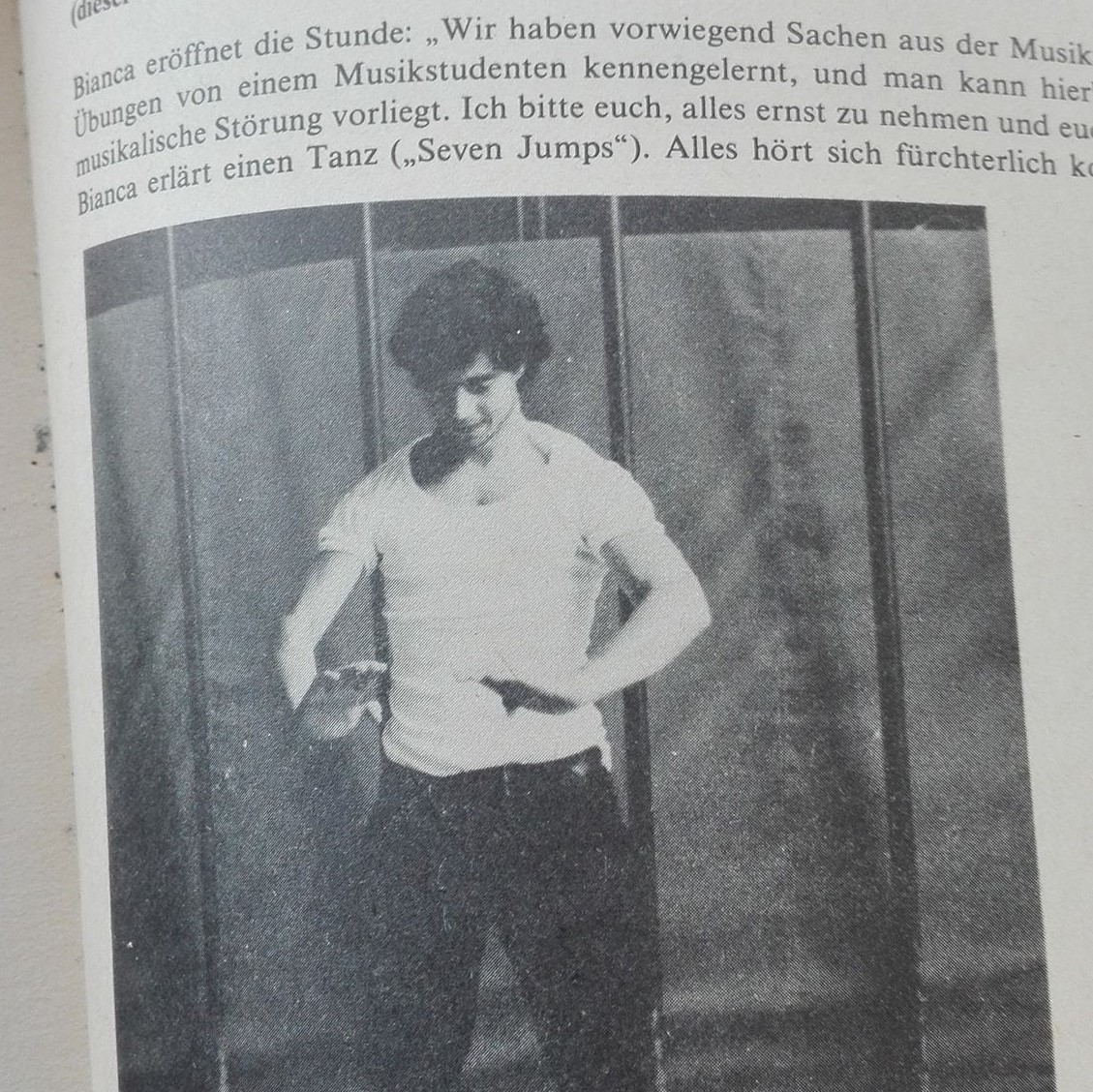

„Wer kennt das nicht: Ein wichtiger Termin steht bevor, aber vor lauter Aufregung bringen Sie keinen klaren Gedanken zusammen. Die Botenstoffe im Körper sind falsch eingestellt, statt sympathisch und kompetent kommen Sie gestresst und fahrig herüber, und so hilft nur ein falsches Lächeln. Oder gibt es einen anderen Ausweg? Was, wenn es eine Methode gibt, die Ihnen zielgerichtet erlaubt, gewisse Stimmungen herzustellen? Was, wenn wir Ängste, Aufregung, Lustlosigkeit einfach überwinden könnten, um unsere beste Leistung abzurufen?“

mehr

Antigone studiert noch. Sie ist als Schwangerschaftsvertretung mit von der Partie. Für sie sind Nudeln manchmal schon das Beste, was ein Abend bieten kann. Manchmal langweilt sich in der Gesellschaft älterer Schwadroneure und merkt wohl, wie verschwenderisch sie ihr Leben ausgibt.

mehr

Wenden wir uns kurz dem aus Lübeck gebürtigen Ex-Handball-Halbprofi und Arzt Gerkan B. zu. Zu Hause erwartet Gerkan die Unternehmerin Dara R. gestiefelt und gespornt für einen Ausritt im Offroader. Das Paar lebt im Urlaubsparadies Meckpomm. Im lautlosen Faktencheck vergleicht Gerkan die Arzthelferin Angelika mit Alena, einer Assistentin seiner Frau. Im Osten heißen die Arzthelferinnen Schwestern.

mehr

Der Gegenwind stemmt Hartmut fast von der Maschine. Er erlebt einen fadenscheinigen Moment der Freiheit. Das ist natürlich lächerlich. Spielarten der bürgerlichen Lebensangst und Selbstentfremdung lassen sich aus den Introspektionen des häuslichen Selbst gewinnen. Das ist wie Keschern im Aquarium; man hat alles in einer Pfütze.

mehr

Wayne kaufte sie 1982 für fünfzig Mark. Ankauf von privat. Die Hausfrau erklärte umständlich, warum sie sich von dem guten Stück zu trennen bereit war. Sie hatte sich mit einer modernen Maschine ausgestattet und wollte mitfühlend eine junge Familie mit der alten Maschine versorgt wissen. Einkleiden und bekochen waren für sie zwei Seiten einer Medaille.

mehr

Schade um den schönen Durst sagte man in Waynes Kindheit, wenn einer „ein Cola“ bestellte oder, was noch zweifelhafter war, Zitronensprudel. In Pilsstuben hatte man Pils zu trinken, aus Nullzweilitergläsern, mit abnehmender Trinkgeschwindigkeit. Allein die ersten drei waren im Nu zu leeren, anderenfalls ergaben sich Nachfragen, etwa, ob man „vorgetrunken“ habe. Das folgte einem strikten Reglement.

mehr

Julia entscheidet sich für William. Kurz wähnen sich beide am Ziel ihrer Träume. Dann erkennt jeder seinen Irrtum.

mehr

Wayne lebt auf dem Grund eines ozeanischen Beckens, auf einer vor hundertfünfzig Millionen Jahren gesunkenen Scholle. Das Nordend war die längste Zeit ein namenloses Flussbett, bis der Main und die einst amazonasbreite Nidda es freigaben. An Khans Kiosk hängt ein Bembel in seinem grünen Kranz. Das ist ein Sakrileg. Der Kranz ist das Zeichen selbst kelternder Wirte.

mehr

Für dauerhaft gelten kurze Fristen. Wer zwölf Monate durchgehalten hat, kriegt einen Traditionswimpel ins Fenster gestellt, das ist Karolins fünfte Einnahmequelle. Als Malteserengel gibt sie am Cityring Methadon ab und nimmt Urinproben an. Sie wacht über die Dinosaurier im Senckenberg Museum, hilft im Steinweg Seniorenstift, jobbt in der Burggaststätte und ...

mehr

Karolins Mutter animiert ihren Mann zum Jodeln. Karolins Ziehvater kann die Registrierkasse in Money jodeln. Karolins jüngste Halbschwester ist zum zweiten Mal schwanger. Das wird weiter nicht erwähnt und gilt als heikles Thema. Was heißt, weiter nicht erwähnt. Karolins Mutter hat kein anderes Thema und muss sich ständig auf die Zunge beißen, weil ihre Älteste noch kinderlos ist.

mehr

Wenn Karolin genug hat von einem Abend, sagt sie: „Wir sind müde“, egal, ob Wayne müde ist. Sie merkt sich die Geschichten der Dinge nicht, die sich im Museum versammeln. Einen ausrangierten zur Dekoration abgestiegenen Bembel hat sie wieder in Dienst gestellt. Jede Veränderung, die nicht auf seinem Mist gewachsen ist, findet Wayne verkehrt. Nie würde er den Kleiderbügel belasten, der aus der Zeit stammt, als die Familie eine Gaststätte mit Pension betrieb. Lange existierte der Bügel gesondert von der Garderobe.

mehr

Wayne bläst einer Kerze das Licht aus. Funzelgemütlichkeit ist stets verdächtig. Sie führt direkt einen Gulag studentenblöder Lebensart. Wayne findet auch die Tischdecke zweifelhaft. Er findet, dass Karolin vorhin zu viel von der Aldi-Lasagne gegessen hat. Plötzlich fällt Wanne ein, dass Karolin nach der ersten gemeinsamen Nacht einen Aidstest von ihm ...

mehr

„Man stumpft ab“, führt eine Schauspielerin aus. Die Figur ist ein Kampfresultat, aber was, um alles in der Welt, macht man mit müder Haut. Der Haut ist das Kampfgeschehen doch Jacke wie Hose, die könnte sich auch an ein gelasseneres Skelett hängen, so evolutionär indifferent ist die Haut zu ihrem Glück.

mehr

Wayne sitzt in einer unterirdischen Kabine vor zerfledderten Magazinen. Sein Vater starb im Bürgerhospital, gewiss wäre er gern früher gestorben, mit mehr Mark in den Knochen. Eine verhärmte Frau, von der Wayne noch nie gehört hatte, hielt an seinem Bett aus bis zum Schluss. Die Sexszenen helfen kaum, die Hefte wurden Wayne von einem weiblichen Alberich im Kittel der Unantastbarkeit zur Verfügung gestellt. Vor der Tür lauern Gespenster. Karolin ist im Kinderladen.

mehr

Karolin fällt ein Ball vor die Füße, sie spielt Wayne ungeschickt an. Kinder holen sich den Ball zurück, mit Blicken, die deutlich zeigen, wie sehr sie an der Welt zweifeln, angesichts solcher Erwachsener. Karolin sagt etwas zu ihrer Entschuldigung, das sollte sie lassen.

mehr

Mandelstam ist ein weicher Fels und Knapp-vorbei-Mann bei allen Hauptrollen, die im alten Nordend zu vergeben waren. Alt in der Perspektive von Vierzigjährigen. An der Vergangenheitsform lässt sich nicht rütteln. In der Gegenwart dieser Geschichte sind alle Verfehlungen endgültig.

mehr

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es in Frankfurt am Main - wie in anderen deutschen Städten auch - zu Kooperationen zwischen eingesessenen und amerikanischen Gangstern, die als GIs ins Land gekommen waren. Über Nacht entmachteten die überseeischen Sieger die alten Gebietsfürsten. Das Frankfurter Nordend übernahmen mexikanische Kalifornier.

mehr

Die Verachtung schoss mit der Muttermilch auf das weiche Ziel des Säuglings. Sie wohnte mit den Leuten zusammen wie Schwamm im Gebälk. Sie saß fest im Sattel der Verhältnisse, die ganz natürlich nach Gärung rochen und nach Fremden, die sich willkommener fühlen sollten als der Sohn. Auch der Vater des Königs hieß Michael. Man nannte ihn Diamant-Michel ...

mehr

Der König spricht vom Notstand „in der Latrine“. Die Ansprache trieft vor Verachtung für das kleine Licht im Klo der armen Leute. Königlicher Dünnschiss bekäme jederzeit eine Audienz in den gediegenen Verhältnissen des ersten Stocks. Da sagt kein Namensschild den Bewohner an. Dass weiß man, wer da wohnt, es sei denn, man weiß gar nichts.

mehr

Das Viktorianische Zeitalter entmündigte Frauen. In Michigan scheiterte Sarah bei dem Versuch, als Frau allein zu leben. In der Konsequenz dieser Erfahrung präsentierte sie sich als Mann. Interessant ist, wie einfach das war. Sarah schnitt ihr Haar, band die Brüste ab und zog Hosen an. Maskuline Attribute in der Preisklasse eines billigen Anstrichs garantierten Bewegungsfreiheit.

mehr

Pedro de Mendozas war Oberschenk der spanischen Krone. Er konnte seine eigene Flotte auf den Grund des Meeres schicken, ohne Pleite zu gehen. Am 24. August 1534 spuckte Mendoza zum letzten Mal in das Hafenbecken von Sevilla. Er startete mit vierzehn „stolzen Gallionen“ (Pero Vaz de Caminha) und hundertfünfzig Deutschen (und Holländern) an Bord. Insgesamt brachte Mendoza zweiundsiebzig Pferde und die Blüte seines Landes in die Neue Welt ...

mehr

Viel zu viel Milch ist in dem Milchkaffee, den Hans Hegemann persönlich schäumt, noch verquollen vom Feierabend, der vorhin erst zu Ende gegangen ist. Die Frühschicht schon wieder zu spät. Der launisch-mürrische Hinweis darauf, läuft auf die Vorformulierung einer Kündigung hinaus, in vorsichtiger Vorläufigkeit.

mehr

Alexander von Humboldt sah, wie ein erdgeschichtlicher Hochofen rasend schnell den eigenen Krater vom Schnee befreite.

„In dunkelroter Gluth erhob sich die Feuersäule des aufsprühenden Schlackenregens zu gewaltiger Höhe. Der Berg empörte sich so furchtbar, dass man seine Beschwerde (im kolumbianischen) Honda vernahm“ - eine Entfernung von achthundert Kilometer in der Luftlinie.

mehr

Beim Frühstück auf dem Balkon memoriert Wayne eine Phase, in der er im Bademantel seine Nachtasyle abgeklapperte. Das war verrückt, denkt er. Wenn man Geld hat, werden einem die Erscheinungen des Wahnsinns als Grillen ausgelegt. Unter ihm kreuzt die neue Erzieherin auf. Sie sucht ihr Feuerzeug ...

mehr

Die Tänzer schwelgen auf einer sinnlos betonierten Fläche. Ein Einkaufswagen wird über den Platz geschoben. Wayne träumt von einer Diktatur der Bäume. Die Sorgfalt der Abstände. Vor Jahrhunderten in Reihen gepflanzt und jetzt stehen sie ganz groß da.

mehr

Müßiggänger bleiben vor der Kneipe hängen. Der Ire könnte als Sizilianer alten Schlags besetzt werden. Immer wieder gerät Jim in sagenhafte Schwierigkeiten, dann finden im Nordend Verfolgungsjagden statt. Jim räumt Stühle und Schirme ...

mehr

Opa sitzt die Restzeit ohne Freude an seiner Weitsicht ab und kommt lediglich zum Sterben nach Hause. Bis zum Schluss erwartet er von den Nachkommen Unterwerfung und Einsicht in ihre Unzulänglichkeit. Beim Streuselkuchen nach der Beerdigung sagt Vater: „Gut, dass er tot ist.“

mehr

Eines Abends versteinerte Oves Frau bei der Anhörung einer Liebeserklärung ihres Mannes, die nicht für sie bestimmt war. Sie brach sofort auf und wurde im Auto von einem Herzschlag tödlich getroffen. Am nächsten Tag stand Ove mit einem Koffer bei Nanna vor der Tür.

mehr

Ove war verheiratet und Vorsitzender des Festausschusses, Frankensteins drittwichtigstem Zusammenschluss. Er warb offensiv um Nanna, sie ging so weit, sich mit mir zu beraten und ich ging so weit, sie zu ermutigen. Sie ging dann unter Aufsicht fremd. Meine Eifersucht brachte mich fast um.

mehr

Im Sauerland gab es zwei Kinder und eine an Dennis nicht mehr interessierte Angela. Der Ex-Major zeigte Familienfotos. Höhepunkte der Kollektion waren - nach der Rammstein-Ästhetik inszenierte - Modellaufnahmen der Ex-Ehefrau. Sie stammten von einem Friseur, der sich auf häusliche Erotik spezialisiert hatte.

mehr

Alima und Said sind viel zu höflich, um mir meine Provinzialität vor Augen zu führen. Said ist in England zur Schule gegangen. Er liebt den englischen Nebel und die Zauberstimmungen keltischer Landschaften. Er hat schon früh gelernt, alles für vorläufig zu halten. Ich flüchte vor meinen Allgemeinplätzen in die Rolle des guten Zuhörers.

mehr

Die Familie ist in G... so aufgeschlagen, als wäre in Berlin kein Platz mehr gewesen. Sie hat nichts mitgebracht, was vor Ort zählt. Hanna fühlt sich trotz entzündeter Existenzzahnhälse großstädtisch überlegen. Das fasziniert mich.

mehr

Auf Nebenwegen und Friedhöfen, vor mythischen Wasserhäuschen und Höhleneintrittsstellen beschwören die Eingeschweißten die Gesetze ihrer Gemeinschaft. Wayne riecht Rauch. Rauch im Sommer bedeutet, der König verbrennt illegal Kram im Kamin der Burg.

mehr

Ein Vierteljahrhundert nahm Vater keinen Tag Urlaub. Darauf war er stolz. Nachts goss er Aluminiumformen. So versicherte er sich gegen eine instabile Stromversorgung, die tagsüber drohte. Die Trafostation am Ende der Straße war ein Schwachpunkt. Stets bot sie sich dazu an, der nächsten Katastrophe den Weg zu ebnen. Stromausfall war die Höchststrafe. Die Station stand in einer Fertiggarage und war modellhaft für das ...

mehr

Auf dem Grund einer Tiefkühltruhe, die ich 2005 vor ihrer Verschrottung enteiste, lagerten Erdbeeren, die 1971 unter Koteletts von 1980 und einem Beutel mit Geschmeide eingefroren worden waren. Meinen Eltern war es unmöglich, etwas wegzuschmeißen. Es wurde alles verarbeitet und aufgehoben. So entstanden Saftflaschenkolonien, auf die der Staub von Jahrzehnten sank.

mehr

Das Herrenzimmer, in dem ein Kamin bis heute nicht fertig gemauert ist, konnte stromfrei geschaltet werden. Ein rotes Licht zeigt das futuristisch an. Seit über dreißig Jahren wird die Wohnung als Lager genutzt, Staub begräbt den Schick einer anderen Zeit. Die Stromsperre funktioniert noch. Der Geist des alten Zauberers materialisiert sich im illuminierten Schalter.

mehr

Honoka Yukishiro Sensei unterrichtet in einem Wolkentheater. Um ihr Dōjō zu erreichen, muss man sich von einem Hubschrauber abseilen. Die Meisterin erscheint dem geblendeten Auditorium wie eine melancholisch in die Jahre gekommene Prinzessin. Alles ist Fluidum, Sendung, Zen - archaisch und aristokratisch.

mehr

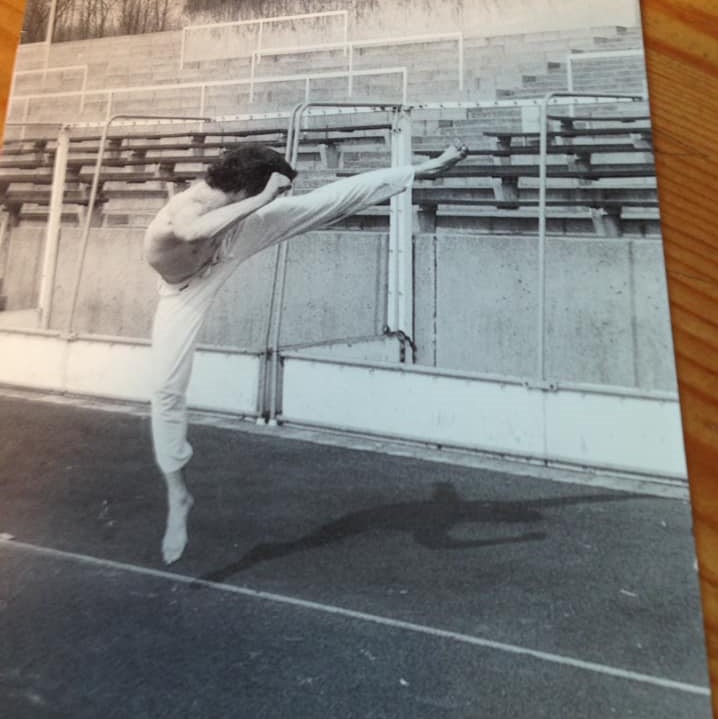

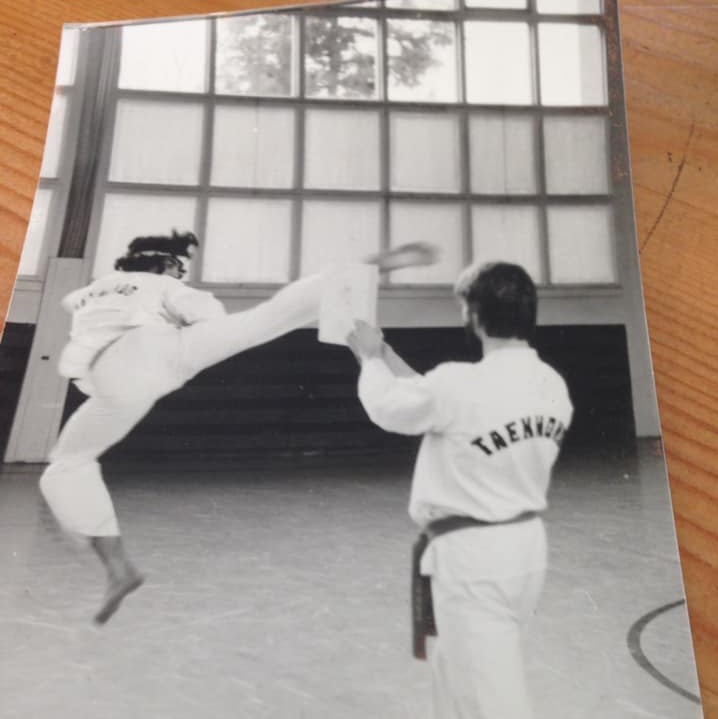

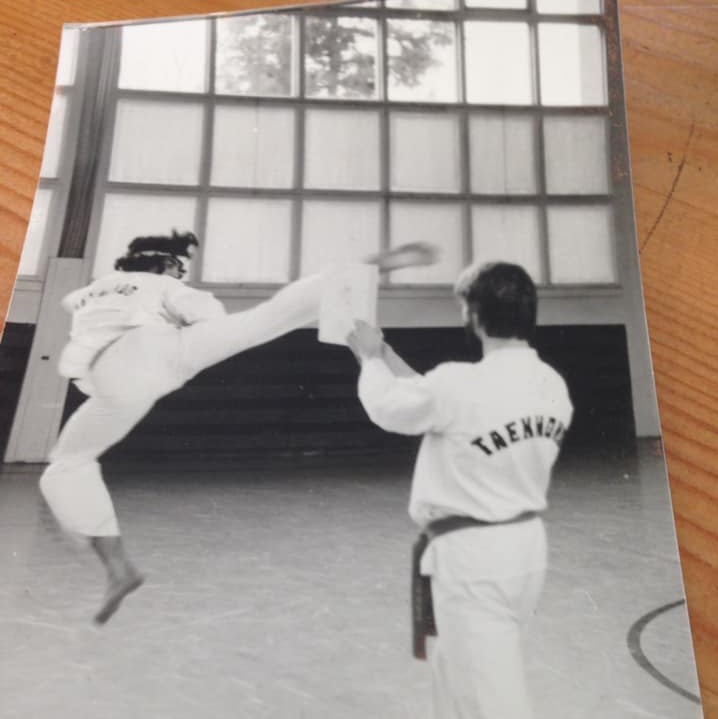

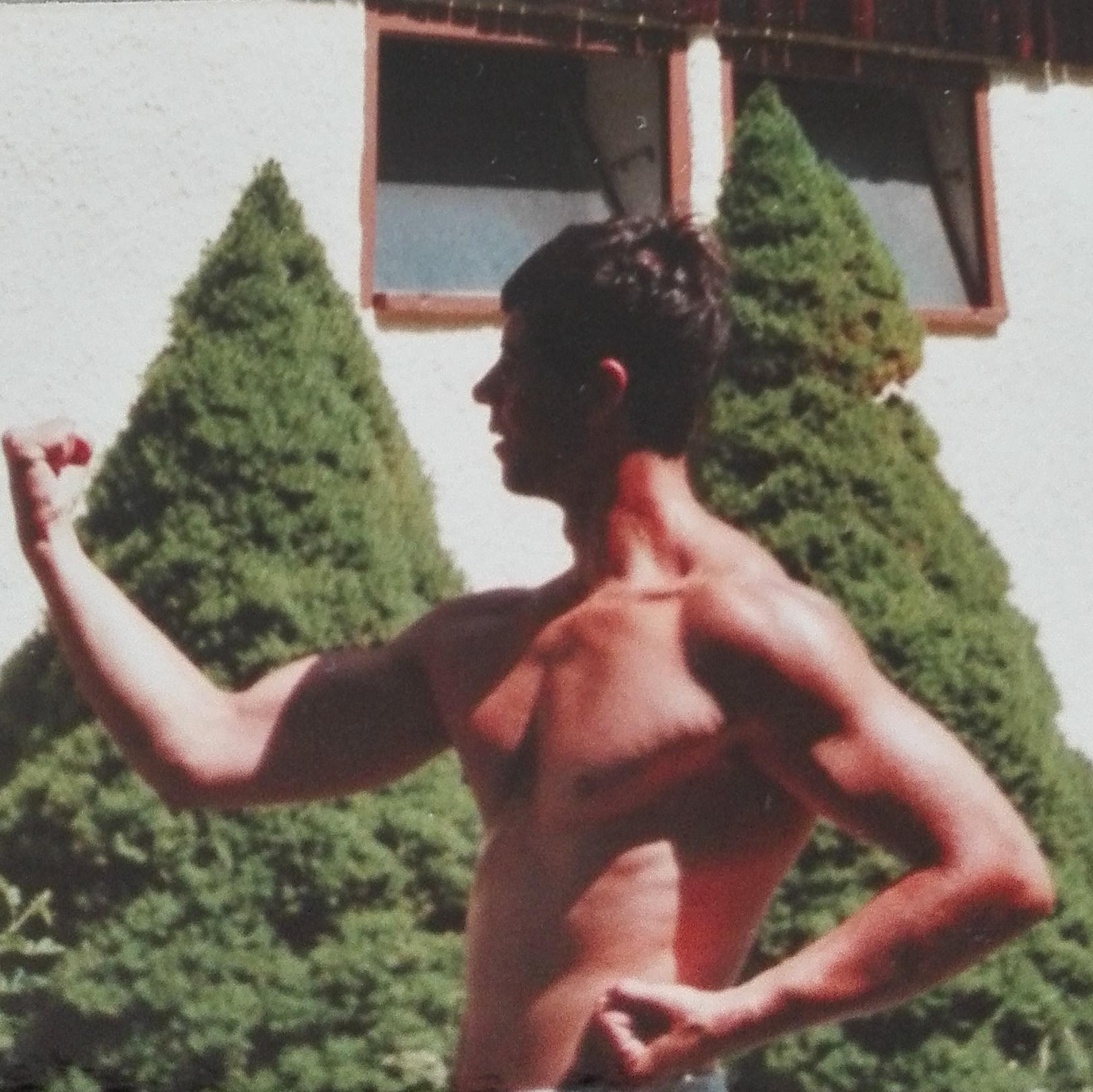

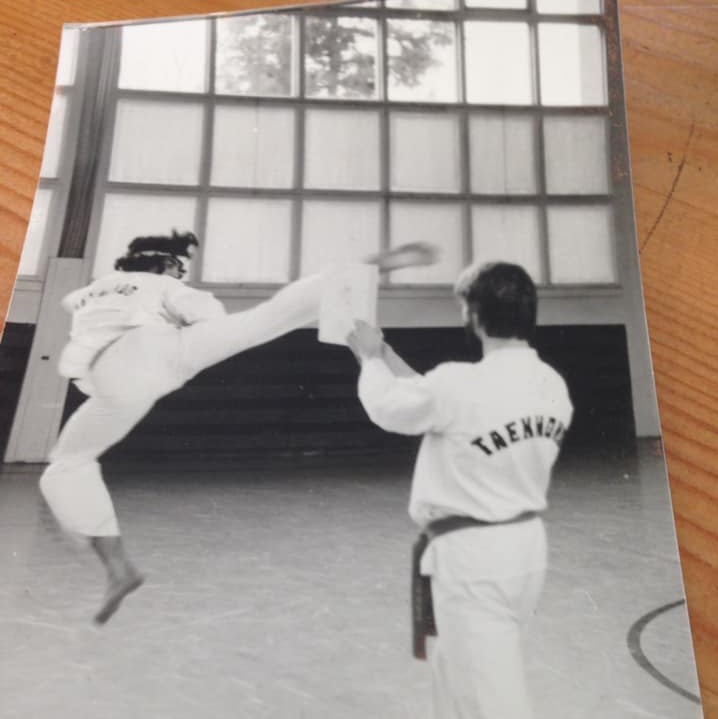

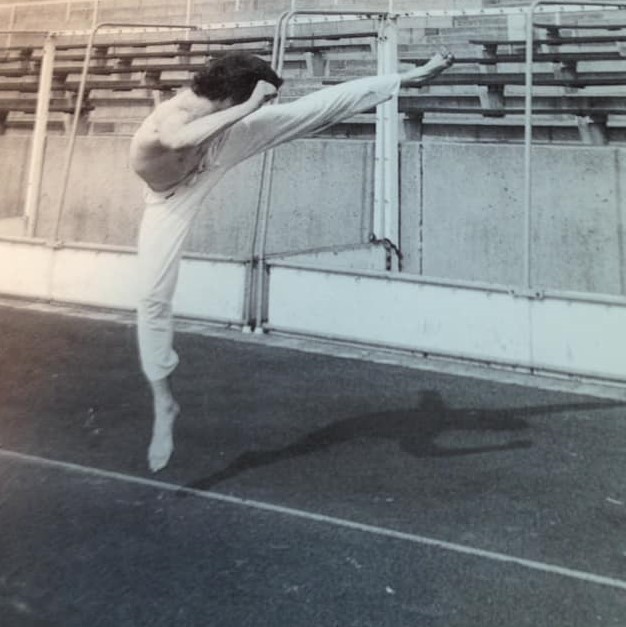

Azita G., eine Frankfurterin mit kurdisch-iranischen Wurzeln, ist durch und durch Kampfsportlerin. Sie lebt Budo. Kein Tag ohne Training. Azita erweitert ihr Repertoire in Lehrgängen. Sie ist die Frau in der Highend-Version eines Trainingsanzugs, mit der monströsen Umhängetasche und Jumbowasserflasche, die ihre Wochenenden in Vorstadtturnhallen verbringt ...

mehr

Die Fleisch- und Fischlieferanten treten in urtümlichen Szenen auf. Manchmal kommt ein Jäger mit dem Wildschwein quer auf dem Motorradtank. Es gibt keine städtischen Verblendungen bei der Verarbeitung von Lebensmitteln.

mehr

Ariane schob sich einen Ring auf den rechten Zeigefinger, sie kannte den Namen seines Steins. Es war ein Amethyst.

mehr

Am 28. Januar 1986 endete der NASA-Weltraumflug STS-51-L gleich nach dem Start. Die Raumfähre zerbrach in einem Bild. Ein vielfach gewundener Explosionsschweif mäanderte über den Himmel. Das hatte die Welt noch nicht gesehen. Zu den Opfern des Unglücks zählte Judith Arlene ‚Judy‘ Resnik, deren Eltern aus der Ukraine nach Ohio gekommen waren.

mehr

Die Niederlande rivalisierten mit den Supermächten Spanien und Portugal und waren doch selbst spanischer Herrschaft unterworfen. Niederländer rückten in den Kolonien nach und auf. Sie profitierten vom lateinischen Despotismus, der ganze Völker in die Halsstarrigkeit trieb und sie zugleich empfänglich machte für angenehmere Umgangsformen.

mehr

Die ungenaue Küstenlinie Australiens wurde noch auf Karten des 17. Jahrhunderts neuholländisch genannt. Die Niederlande rivalisierten mit den Supermächten Spanien und Portugal und waren doch selbst spanischer Herrschaft unterworfen. Niederländer rückten in den Kolonien nach und auf. Sie profitierten vom lateinischen Despotismus, der ganze Völker in die Halsstarrigkeit trieb und sie zugleich empfänglich machte für angenehmere Umgangsformen.

mehr

1813 stellt Napoléon in Dresden seinen Egoismus über französische Interessen. Er erklärt sich in der Gesellschaft des Fürsten Metternich. Anders als ein geborener Fürst, dessen Rang am unglücklichen Ausgang einer Schlacht keinen Schaden nehme, so Napoléon, dürfe er (als Sohn des Glücks) nicht verlieren.

mehr

„Banalitäten feierlich gesagt, einfache Vorgänge barock dargestellt.“ - In einem Feuilleton von 1929 analysiert Kurt Tucholsky das Genre der Sexschmonzette. Der Kritiker stellt eine „Betrachtung mit dem Spazierstock“ darüber an, „wie man es nicht machen soll“. Er scheidet „geniale Psychopathen“ von jenen Laumännern, deren „erhitzte Impotenz“ schwüle Niederschläge zeitigt.

mehr

Im August 1793 fällt Toulon von der Revolution ab und übergibt sich royalen Kräften. Eine britisch-spanische Allianz zieht vor der Hafenstadt Schiffe zusammen, sie prahlt mit neuntausend Kanonen. Die Bedränger des republikanischen Frankreichs setzen sich mit achtzehntausend Mann hinter respektablen Mauern fest.

mehr

„Dürfen darf man alles - man muss es nur können.“ Kurt Tucholsky

mehr

Rodrigo Borgia gab seiner Epoche das Gesicht, er war der Renaissancefürst. In der Frage, wie funktioniert Macht, bot sich Borgias Sohn Cesare B. Niccolò Machiavelli als Zentralgestirn der Inspiration an. Was aber geschah der königlichen Kirchenmaus Elisabeth in ihrem Armenhaus England? Wollte sie Querelen vermeiden, brauchte sie eine eigene Route zu den Gewürzinseln und allem, was sagenhaft war im Fernen Osten.

mehr

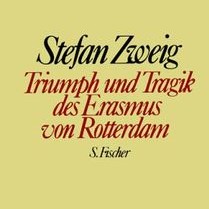

„Dutzende Male haben Luther und Erasmus die gleichen Gedanken ausgesprochen, aber was bei Erasmus bloß einen feinen … Reiz auf die Geistigen ausübt, eben das gleiche wird bei Luther dank seiner mitreißenden Art sofort Parole, Feldruf, plastische Forderung, und diese Forderungen peitscht er so grimmig wie die biblischen Füchse mit ihren Feuerbränden in die Welt, dass sie das Gewissen der ganzen Menschheit entzünden.“ Stefan Zweig, „Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam“

mehr

„Niemals würde ich mir um der Wahrheit willen den Kopf abschlagen lassen.“ Erasmus von Rotterdam; zitiert nach Sandra Langereis

mehr

Zum Schluss will er nur noch eine Weltreise machen; ein typisches Seniorending bis heute. Im Juni 1502 erreicht Kolumbus Martinique. Beim letzten Durchgang hatte er „Westindien“ (auf Geheiß des Gouverneurs Francisco de Bobadilla) in Ketten gelegt verlassen.

mehr

Wir alle tragen in uns Informationen, die eines Tages mit anderen Rekordhalterinnen der geologischen Zeit in den Weltraum fliegen werden. Was die Filter der menschlichen Zeit passiert, ist erfolgreich, auch da, wo man den Sinn der Übung nicht begreift.

mehr

„Denn Humor und Übertreibung bildeten zusammen eine mächtige Waffe, die den eigentlichen Ernst der Sache bagatellisierte.“ Sandra Langereis

mehr

„Die Erfolge der großen Eroberer und Könige sind nichts gegen die Wirkung, die ein einziger großer Gedanke ausübt.“ Egon Friedell

mehr

Noch die gelehrtesten Theologen des Mittelalters beschränken sich auf das Studium der Bibel in lateinischer Sprache. Alle berufen sich auf die von Sophronius Eusebius Hieronymus aus dem Griechischen und Hebräischen nicht wort- sondern gedankengetreu übertragene, seit dem Jahr 400 unserer Zeitrechnung verfügbare Vulgata. Erst in der letzten Generation vor Erasmus taucht die Idee einer Notwenigkeit von Quellengenauigkeit auf.

mehr

„Kühn und ängstlich, vordringend und doch unentschlossen vor dem letzten Stoß, kämpferisch im Geiste, friedliebend mit dem Herzen, eitel als Literat und tiefdemütig als Mensch, Skeptiker und Idealist, bindet er alle Gegensätze in lockerem Gemenge in sich zusammen.“ Stefan Zweig über Erasmus von Rotterdam

mehr

„Denn Verstehen und immer besser Verstehen war die eigentliche Lust dieses merkwürdigen Genius.“ Stefan Zweig über Erasmus von Rotterdam

mehr

Die Reisenden geraten in ein verschneites Gebiet, wo es keine Durchgänge gibt, so sie nicht von Wasserkraft in den Felsen gesprengt wurden. In einer Seilschaft übersteigen Kammschneider und Alfonso Eisfelder. Die Bergsteiger gelangen zum Papallacta-Pass, wo sie in einer Köhlerklause willkommen sind.

mehr

Karl V. hatte seinen Oberschenk Mendoza zum Statthalter der Gegend am Río de la Plata bestimmt, doch bedurfte es weit größerer Gemeinheit, als sie ein schlichter Brutalist wie Mendoza aufbringen konnte, um Paraguay für die ursprüngliche Bevölkerung in eine Strafkolonie zu verwandeln.

mehr

Pedro de Mendozas weiches Fleisch faulte im Fieber. Der Flottenführer erschlug einen Jungen mit dem beinernen Schuhlöffel. Eine kritische Bemerkung kostete einen Bootsmann den Schmerz und die Schmach von fünfzig Hieben. Mendoza ließ Delinquenten zur Abschreckung an Pranger stellen und in den Vorrichtungen auf Deck verrotten. Einen zu geringen Grad der Unterwürfigkeit deutete er als Insubordination. Meutereien beugte man am besten mit durchdachten Erniedrigungen der Mannschaft vor.

mehr

„Die Eltern sterben früh, und begreiflicherweise zeigen die Verwandten größte Eile, den … (Illegitimen) möglichst kostenlos von sich wegzuhalten; glücklicherweise ist die Kirche immer geneigt, einen begabten Knaben an sich zu ziehen. Mit neun Jahren wird der kleine Desiderius (in Wahrheit: ein Unerwünschter) in die Kapitelschule von Deventer geschickt.“ Stefan Zweig, „Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam“

mehr

Zu jener Zeit wollten alle dahin, wo der Pfeffer wächst - hin zu den Gewürzinseln. Weiterhin richteten sich königliche Erwartungen auf den „Seeweg nach Indien“. Kapitäne erkundeten die südamerikanische Ostküstenlinie. Die monumentale Mündung hieß noch Solís-Fluss, als Sebastian Cabot sie zum Ankerplatz bestimmte.

mehr

Langereis beginnt ihre Biografie mit der Schilderung einer Expedition, die 1598 im Hafen von Goeree-Overflakkee ihren Anfang nimmt. Die Autorin beschwört den „protestantische(n) Unternehmergeist (und) evangelische(n) Optimismus“ der Rotterdamer Kaufleute Pieter van der Hagen (einem Sklavenhändler) und Johan van der Veeken. Sie vertrauen ihre Investitionen Admiral Jacques Mahu (1564 - 1598) an.

mehr

Vor Anbruch des Tages ließ Kommandant Krömer Boote ausrüsten und besetzen. Er unterstellte die Abordnung dem Kasseler Hauptmann Friedrich von Zierenberg, während die Leute am Strand nicht müde wurden, „Englishmen, come on shore“ zu rufen. Bald stellte sich heraus, dass sie mehr „in einer zivilisierten Sprache nicht zu sagen wussten“.

mehr

Erst verliert Cornelius Kammschneider sein Pferd und dann seinen Stiefelknecht Alfonso Gramci in einem entlegenen Winkel des Oriente von Ecuador. Das ist eine trostlose Gegend. Glücklose Goldgräber vegetieren in aufgegebenen Stollen. Manche sind wilder als „die Wilden“. Vereinzelt erinnern Avocado- und Zimtbäume an Plantagen, die im Goldfieber aufgegeben wurden. Ein Fluss rauscht wie ein Siegeszug durch die versehrte Landschaft.

mehr

Halb tot, doch gut gelaunt erreicht der Kasseler Reiseschriftsteller und Hobbyornithologe Cornelius Kammschneider eine Missionsstation im Oriente von Ecuador. Die jesuitischen Missionare trotzen ihrer von Misstrauen gekrönten Abneigung die notdürftigste Gastfreundschaft ab. Der deutsche Protestant erscheint ihnen verdächtiger als alle „Heiden“, einschließlich der getauften.

mehr

Cornelius Kammschneider erwartet einen Ausbruch des Cotopaxi. Der Krater trägt einen weißen Kragen. Feuer und Schnee treffen auf unwahrscheinliche Weise zusammen. Den Eindruck verstärkt Psilocybin, der Kasseler Dichter und Botaniker hat sich Magic Mushrooms besorgt, gerade fühlt er sich wie auf einer Zeitreise zum Anfang der Schöpfung.

mehr

Vargas steigt auch in der Kirchenhierarchie auf. Endlich dient er dem Bischof von Lima als Consigliere. Das ist ein Superjob mit hohem Stressfaktor. Die Kirche kämpft gegen Kolonisten, die Nicht-Weiße auf eine Stufe mit ihren Maultieren stellen. Vargas beaufsichtigt die Beachtung von Bestimmungen zum Schutz „der I…freiheit und der religiösen Rechte von N…sklaven“. Er legt sich zu Verpesteten ins Bett und erzählt ihnen von der Heiligen Rosa ...

mehr

Der Mörder so vieler stirbt selbst einen gewaltsamen Tod. Im Sommer 1541 unterliegt Francisco Pizarro González seinen Feinden endgültig. An seiner Seite fällt Francisco Martín de Alcántara, ein Halbbruder des Vizekönigs von Neukastilien. Diego de Almagro aka Diego el Mozo, Sohn eines von Pizarro aus dem Verkehr gezogenen Rivalen ...

mehr

Als der normannische Ritter Verlaine, genannt Longue Èpée - Langschwert, in Peru 1538 die Sache des Verlierers Diego de Almagro vertritt, kennt außer ihm kein Europäer die Gepflogenheiten der Bushi (Samurai). Die Wikinger erreichten amerikanische Gestade lange vor Kolumbus; Verlaine strandete bloß ein Vierteljahrhundert vor den ersten altweltlichen „Entdeckern“ auf der japanischen Insel Tanegashima nahe Kagoshima.

mehr

Die Ermordung Atahualpas löst das Inkareich auf. Francisco Pizarro González setzt ein Kind auf den Thron, das bald zu Schaden kommt und für die Farce nicht mehr zur Verfügung steht. Der „Eroberer“ und seine Schergen ziehen eine Blutspur durch Peru. Sie foltern jeden Kaziken, um ganz sicher zu gehen, dass er kein Gold zurückhält.

mehr

„Der organische Grundfehler des Humanismus war, dass er von oben herab das Volk belehren wollte, statt zu versuchen, es zu verstehen und von ihm zu lernen. Diese akademischen Idealisten glaubten schon zu herrschen, weil ihr Reich weithin reichte, weil sie in allen Ländern, Höfen, Universitäten, Klöstern und Kirchen ihre Diener, Gesandten und Legaten hatten … aber im tiefsten umfasste dies Reich doch nur eine dünne Oberschicht und war schwach verwurzelt mit der Wirklichkeit.“ Stefan Zweig

mehr

Schon spekulieren dynastische Kaufmannsfamilien auf amerikanische Gewinne. Sie rüsten militärisch gestraffte Expeditionen aus. Das Kommando übertragen sie allein ihnen rechenschaftspflichtigen Feldhauptmännern. In ihrer Regie spielen staatenbildende Maßnahmen keine Rolle. Die Interessen der Entrepreneure kollidieren mit den Interessen der Konquistadoren, die offiziell für Gott und Vaterland antreten.

mehr

Die „Eroberer“ müssen ihre Ausflüge selbst finanzieren. Pizarro und seine Brüder sind Verpflichtungen eingegangen, während ihre Haudegen und Laufburschen ohne Besitz und Belastungen an Land kamen. Sie brachten bloß ein Schwert und die Badehose mit.

mehr

In seiner Erasmusiade „Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam“ exponiert Stefan Zweig den Gegensatz zwischen der zarten, wenn nicht dürftigen Konstitution des epochalen Gelehrten und den „wilden Kraftnaturen der Renaissance und der Reformation“.

mehr

Pizarro weiß, dass Atahualpas Gefangenschaft die gottkönigliche Autorität untergräbt, man kennt das Phänomen aus Mexiko. Der von Cortés gekidnappte Azteke Moctezuma war von seinen eigenen Leuten gesteinigt worden. Die hatten einem Unfreien schlicht und ergreifend nicht mehr abgenommen, dass er ein Gott ist.

mehr

Wenden wir uns kurz Francisco Pizarro zu, der im Herbst 1531 von einem Grat der peruanischen Westkordilleren auf einem erschöpften Pferd in ein Hochtal absteigt. Sein Ziel ist ein bewehrter Marktplatz. Kein Mann in seinem Gefolge hat mit so starken Befestigungen irgendwo im Nirgendwo (aus der europäischen Perspektive) gerechnet.

mehr

Erasmus kritisiert das „fromme Bibellesen“ im Rahmen blühender Volksfrömmigkeit. Er plädiert für ein Studium der Evangelien „auf der Grundlage humanistischer Kenntnisse“. „(Gut) informierte Gläubige (seien) bessere Christen.“ Seine Ansichten provozieren den Widerspruch jener, die Lektüre mit Gebet gleichsetzen.

mehr

1464 stiftete König Ferdinand von Neapel den Hermelinorden als ritterliche Auszeichnung in Nachahmung eines französischen Vorbildes. Siehe Ordre de l‘hermine. Mit dem Wappentier assoziierte die Renaissance Reinheit, Fruchtbarkeit und Kampfgeist. Die Devise „Malo mori quam foedari - Lieber sterben als (dem Sinn nach) verunstaltet leben“ folgte einer Nobilitierung des Wiesels zur Edelkreatur. So kursierte der von Ferdinand mit dem Hermelinorden geehrte Mailänder Herzog Ludovico Sforza (1452 -1508) als „weißes Hermelin“.

mehr

„Im Lateinischen war (Erasmus) … ein zweites Mal geboren worden. Das war die einzige wahre Sprache für Menschen, die sich für ein Schriftstellerleben entschieden.“ Sandra Langereis

mehr

Das bibelfeste Latein und die gotische Handschrift sind Insignien eines besonderen Gottesdienstes. Jahrhundertelang entstehen in den Skriptorien der Klöster Abschriften bedeutender Werke der Christenheit in einer bis auf den letzten Punkt kodifizierten Praxis. Die Kopisten verrichten Frondienste des Geistes.

mehr

Der Autor verknüpft das europäische Zerwürfnis der Kirchenspaltung mit dem Aufbruch nach Amerika. Für den Autor beweist der Kolonialismus die altweltliche Zukunftsfähigkeit um 1600.

mehr

„Das Bewusstsein, dass unsere Worte die ganze Welt auf einmal erreichen können, ist ein Impuls, der unbewusst die Art und Weise beeinflusst, wie wir uns ausdrücken, und ein Reichtum, den nur die größten Giganten des Geistes ungestraft ertragen können.“ Johan Huizinga

mehr

„Die Geschichte aber ist ungerecht gegen die Besiegten. Sie liebt nicht sehr die Menschen des Maßes, die Vermittelnden und Versöhnenden, die Menschen der Menschlichkeit. Die Leidenschaftlichen sind ihre Lieblinge, die Maßlosen, die wilden Abenteurer des Geistes und der Tat.“ Stefan Zweig über Erasmus von Rotterdam

mehr

„Wenn Sie, meine Herren, (...) das unzählbare Gewirre der Sterblichen vom Monde herab sehen könnten, so würd es Sie dünken, Sie sehen Heere von Mücken oder Schnaken, die sich untereinander erzanken, bekriegen, belauern, berauben, spielen, Mutwillen treiben, geboren werden, fallen, sterben.“ Erasmus von Rotterdam

mehr

“Knowing is not enough.” Bruce Lee

mehr

Ist es statthaft, Stefan Zweigs Anverwandlung „Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam“ einzuordnen als kongeniale Vorzeichnung der atmenden Biografie von Sandra Langereis? Zweig schildert seinen Helden als „übernationales“ Genie. Er assoziiert mit dem Weltmann die Heimatlosigkeit einer - nach den Margen der Erasmus-Epoche - unordentlichen Herkunft.

mehr

Erasmus Desiderius (ca. 1466 in Rotterdam - 1536 in Basel) wächst in Gouda auf. Als unehelicher Sohn eines Priesters und dessen Haushälterin entbehrt er die zunfttaugliche Ehrbarkeit in einem burgundischen Winkel des Heiligen Römischen Reichs. Die sozialen Aussichten des zukünftigen Fürstenerziehers sind erst einmal lausig.

mehr

In Sallie pulsiert eine wilde Lebensfreude. Sie tobt als menschlicher Wirbelwind durch die Gegend. Die Vorzüge einer ländlich-ungebundenen, vom Wohlstand überkronten Kindheit genießt sie in vollen Zügen, bis zu dem Tag, als sie mit ihrem Halbbruder Eddie eine Spritztour im Bollerwagen unternimmt und in einen Unfall mit Personenschaden verwickelt wird.

mehr

Ich werde nie vergessen, wie Tante Erika Omas Bedenken vom Tisch fegte, aufgehellt vom mitgebrachten Likör, dem sie ausdauernd zusprach. Ich sehe Oma noch mit hochgezogener Oberlippe hasenherzig nippen. Erika kippte. Sie schloss den Vorgang ab, indem sie sich mit dem Handrücken tatkräftig über den Mund fuhr.

mehr

Mit der Absicht, einen Roman über Rosika Schwimmer zu schreiben, sichtete Kirmen Uribe Archivkisten im Rose Main Reading Room der New York Public Library - und zwar als Stipendiat dieser Einrichtung. Rief ihn jemand an, zog er sich mit seinem Smartphone in eine antike Holzzelle am Fuß einer Marmortreppe zurück. Ihrer Funktion beraubter, zu Attrappen degradierter Ex-Telefonkabinen boten hinter Schwingtüren nostalgische Rückzugsräume.

mehr

„Jede Vorstellung (einer Migrantin von der ursprünglichen Heimat) … verwandelt sich in eine Beschwörung … und schließlich in Fiktion.“ Auf diese Erfahrung bewegt sich Rosika Schwimmer im Januar 1920 als blinde Passagierin zu. Unter einer Plane versteckt, reist die zur Fahndung ausgeschriebene, weltberühmte Aktivistin in Eiseskälte mit einem Donaudampfer von Budapest nach Wien. Sie flieht vor ...

mehr

„Schließlich ihre perfekt gezeichneten Lippen, wie die Umrisse eines spitzen Zirkuszelts im Halbdunkel einer Morgendämmerung.“ So beschreibt der Erzähler den Anblick seiner schlafenden Frau.

mehr

“The Arabs had marked their tents out in white so that they would stand out. He asked them why. ‘We want them to bomb as. We want to die.’” Alex Strick van Linschoten, Felix Kuehn, “Enemy We Created: The Myth of the Taliban-Al Qaeda Merger in Afghanistan”

mehr

„Es gab nur zwei Regeln. Der Gewinner nimmt alles. Und nichts währt ewig.“

mehr

„Die Märtyrer waren in Baschirs Geschichten präsenter als die Lebenden. Sie kehrten in den Heldensagen wieder. Manchmal sprach Baschir über sie, als weilten sie noch unter ihnen.“

mehr

Until the 19th century you only had to insult someone in order to be able to legally kill him in a duel. This as an extreme example of contraction compulsion.

mehr

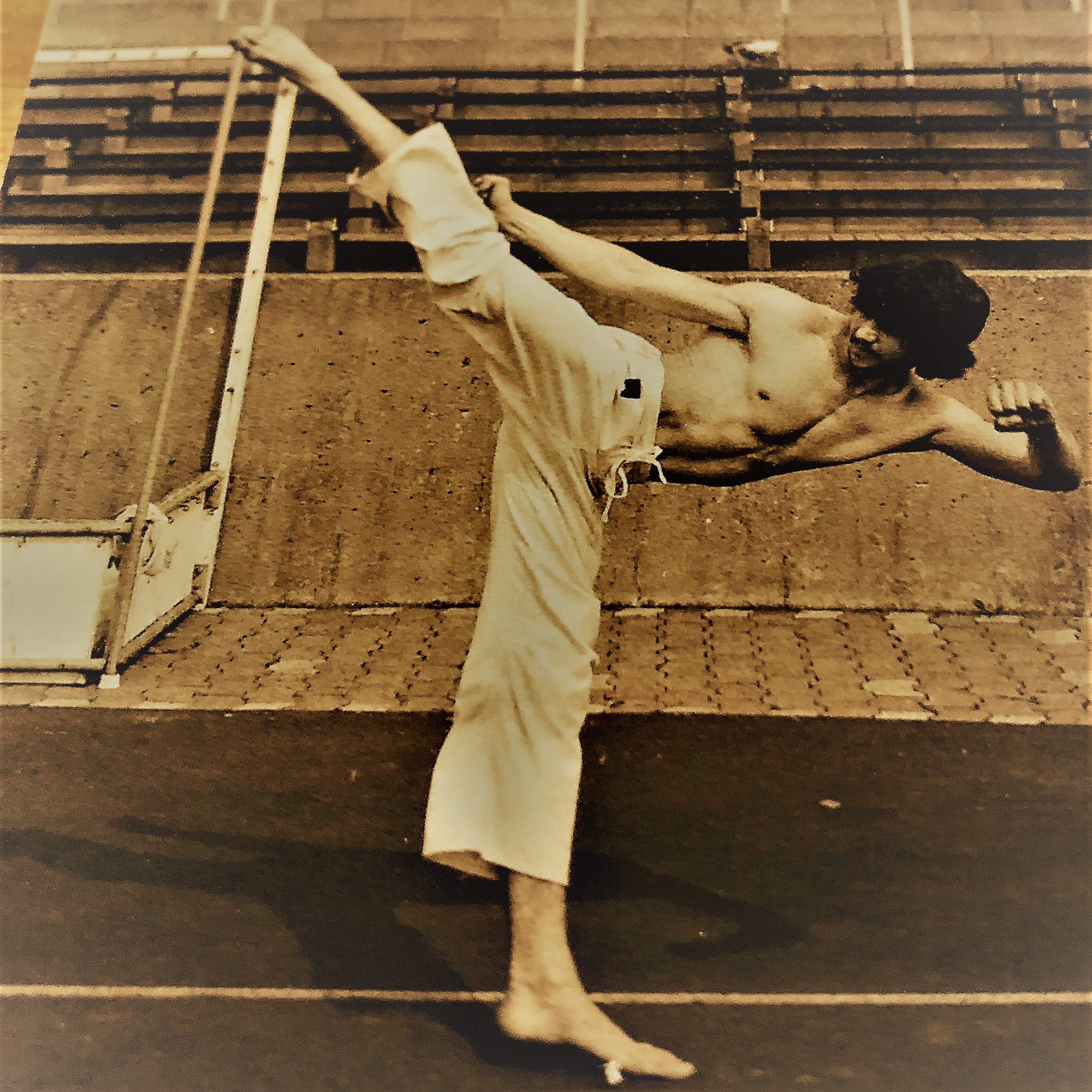

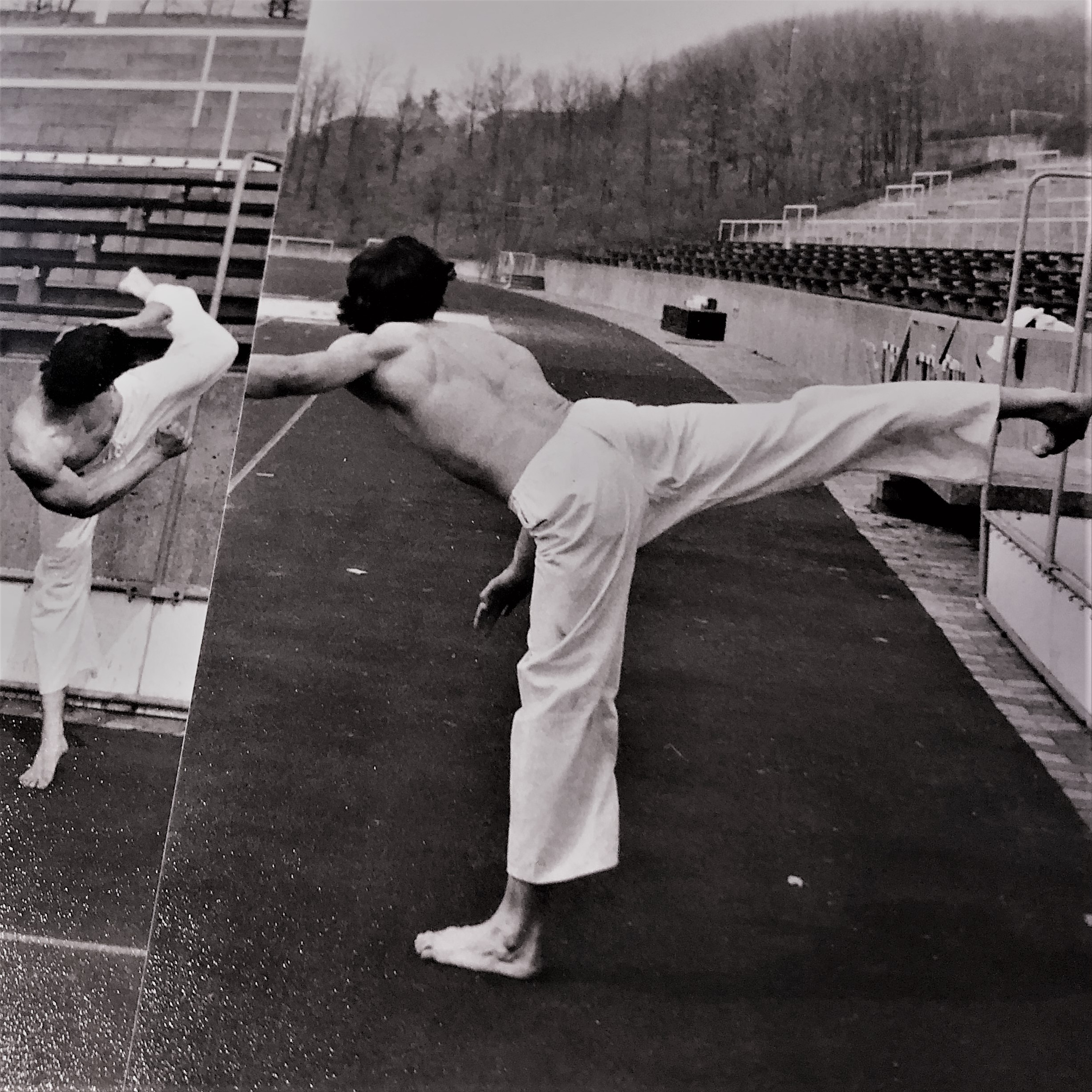

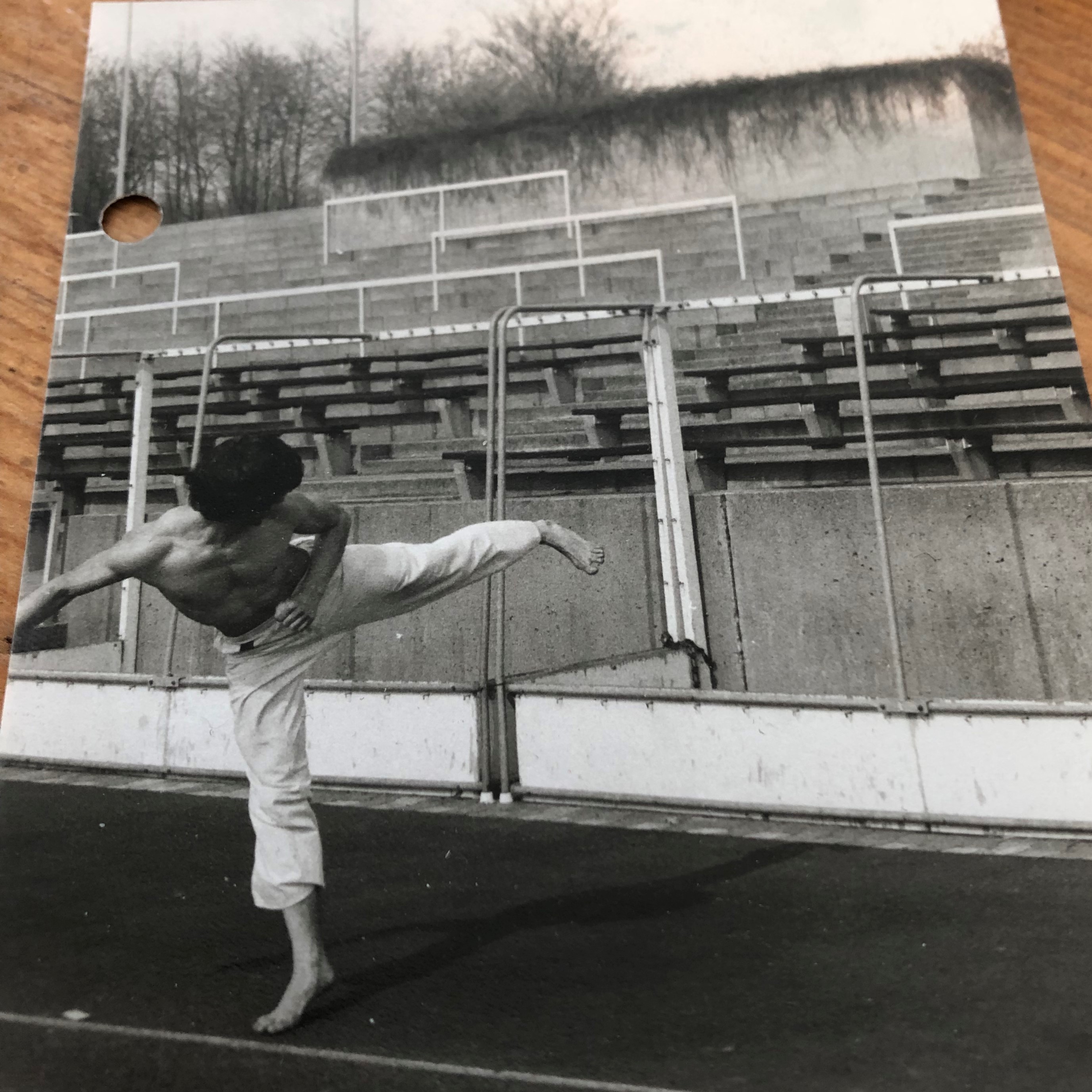

Intelligence is intent. As soon as the connection between your intention and your center of equilibrium is disrupted, you no longer act intelligently. You can't use your intelligence if the balance center is shaken. Jamal Tuschick

mehr

„Mystery creates wonder and wonder is the basis of man’s desire to understand”. Neil Armstrong

mehr

Das Paar zählte zum In-vitro-Jetset. Wartelisten umging es mit Geld. Der Vorgang vollzog sich in einer Sphäre, in der viel Geld erst einmal wenig bedeutet. Geld erfüllt nur die leichteste Zugangsvoraussetzung. Wichtiger sind Beziehungen.

mehr

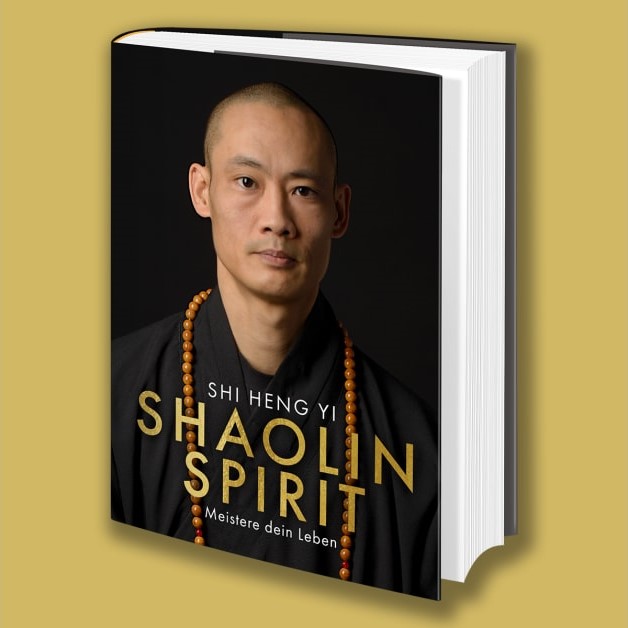

„Das Geschenk des Lebens besteht darin, sich als Gestalter und nicht als Opfer … zu begreifen.“ Shi Heng Yi

mehr

„Auf jede Überforderung hin suchen Menschen nach einer Erzählung.“ Alexander Kluge

mehr

„Als die Russen aus Afghanistan abgezogen sind, weil sie den Krieg gegen die Taliban dort nicht gewinnen konnten, hat das den Untergang der Sowjetunion eingeleitet. Als die Amerikaner sich zurückgezogen haben aus Afghanistan, haben die Russen gedacht: Die sind auch nicht stärker als wir. Das hat sicher bei den Überlegungen von Putin, in die Ukraine einzufallen, eine Rolle gespielt.“ Stefan Aust

mehr

„Karin Mölling hat mir von einem Element in unserem Erbgut erzählt. Das ist ein über fünf Millionen Jahre altes Virus. Das ist übergelaufen zu den Vorfahren von uns, als wir noch nicht Menschen waren. Es sitzt in uns und verteidigt uns immer noch wütend und träumend gegen Gefahren von Bakterien und Viren von vor fünf Millionen Jahren. Die Gegner unserer Vorfahren, die hier abgewehrt werden, gibt es längst nicht mehr. Wenn wir mit diesem Urvirus und Überläufer, der wie ein Hugenotte nach Preußen in unser Erbgut überlief, sprechen könnten, hätten wir vermutlich Zugang zu einem Universalimpfstoff.“ Alexander Kluge

mehr

„Weil das geklappt hat, denkt man, es ist perfekt gewesen. In Wirklichkeit war das eine improvisierte Angelegenheit.“ Stefan Aust über die Ermordung der Begleiter von Hanns Martin Schleyer „in einem Blutrausch“.

mehr

In Lispectors literarischen Kolumnen (mondän publiziert im Jornal do brasil) dominiert das Episodische, Flüchtige, Vergebliche. Die Miniaturen entsprechen einem portugiesischen und brasilianischen Genre: der Crônica. In „Unsterbliche Liebe“ bekennt die Autorin ein von Skrupeln belastetes Verhältnis zu den poetischen, wohl auch dem Erwerbsdruck geschuldeten Glossen.

mehr

Sie „stirbt für den Duft von Wildrosen“. Sie träumt von einem Fisch, der „aus seinen Kleidern schlüpft“. Sie verliert sich in einem „scharlachroten Sonnenuntergang (und in) hellsichtiger Schlaflosigkeit“. Sie feiert ihren eigenwilligen Gebrauch von Satzzeichen. Sie schwelgt und schweift aus. Sie erspürt und ertastet. Beschwörend spricht sie von der Liebe. Bewohnt fühlt sie sich von einem ebenso wilden wie zärtlichen Rappen. Gleichzeitig bedenkt sie die strukturelle Vernichtung der indigenen Bevölkerung Brasiliens. Sie fragt: „Wohin mit dem betagten Kleinbürger?“ Was begreifen Säuglinge von der Welt in ihren Wiegen?

mehr

„Jetzt eine Bitte (an den Setzer): Sehen Sie davon ab, mich zu verbessern. Die Interpunktion ist der Atem des Satzes, und meine Sätze atmen so.“

mehr

In Lispectors literarischen Kolumnen (mondän publiziert im Jornal do brasil) dominiert das Episodische, Flüchtige, Vergebliche. Die Miniaturen entsprechen einem portugiesischen und brasilianischen Genre: der Crônica. In „Unsterbliche Liebe“ bekennt die Autorin ein von Skrupeln belastetes Verhältnis zu den poetischen, wohl auch dem Erwerbsdruck geschuldeten Glossen.

mehr

„Wir haben Kathedralen errichtet und sind dann draußen geblieben, weil wir fürchteten, die von uns selbst errichteten Kathedralen könnten sich als Fallen erweisen.“

mehr

„Wo Tatsachen konsequent durch Lügen und Totalfiktionen ersetzt werden, stellt sich heraus, dass es einen Ersatz für die Wahrheit nicht gibt. Denn das Resultat ist keineswegs, dass die Lüge nun als wahr akzeptiert und die Wahrheit als Lüge diffamiert wird, sondern dass der menschliche Orientierungssinn im Bereich des Wirklichen, der ohne die Unterscheidung von Wahrheit und Unwahrheit nicht funktionieren kann, vernichtet wird.“ Hannah Arendt

mehr

Dem Autor gelingt es, spirituelle Erfahrungen anschaulich zu schildern. Er beschreibt eine Erleuchtungspraxis vom Erwachen bis zur Befreiung. Ich folge ihm bereitwillig, mit der Vorstellung, Zeuge einer Offenbarung zu sein, die meinen Horizont sprengt.

mehr

„Man … (kann) sich nur als das wehren … als was man angegriffen wird. Ein als Jude angegriffener Mensch kann sich nicht als Engländer oder Franzose wehren.“ Hannah Arendt

mehr

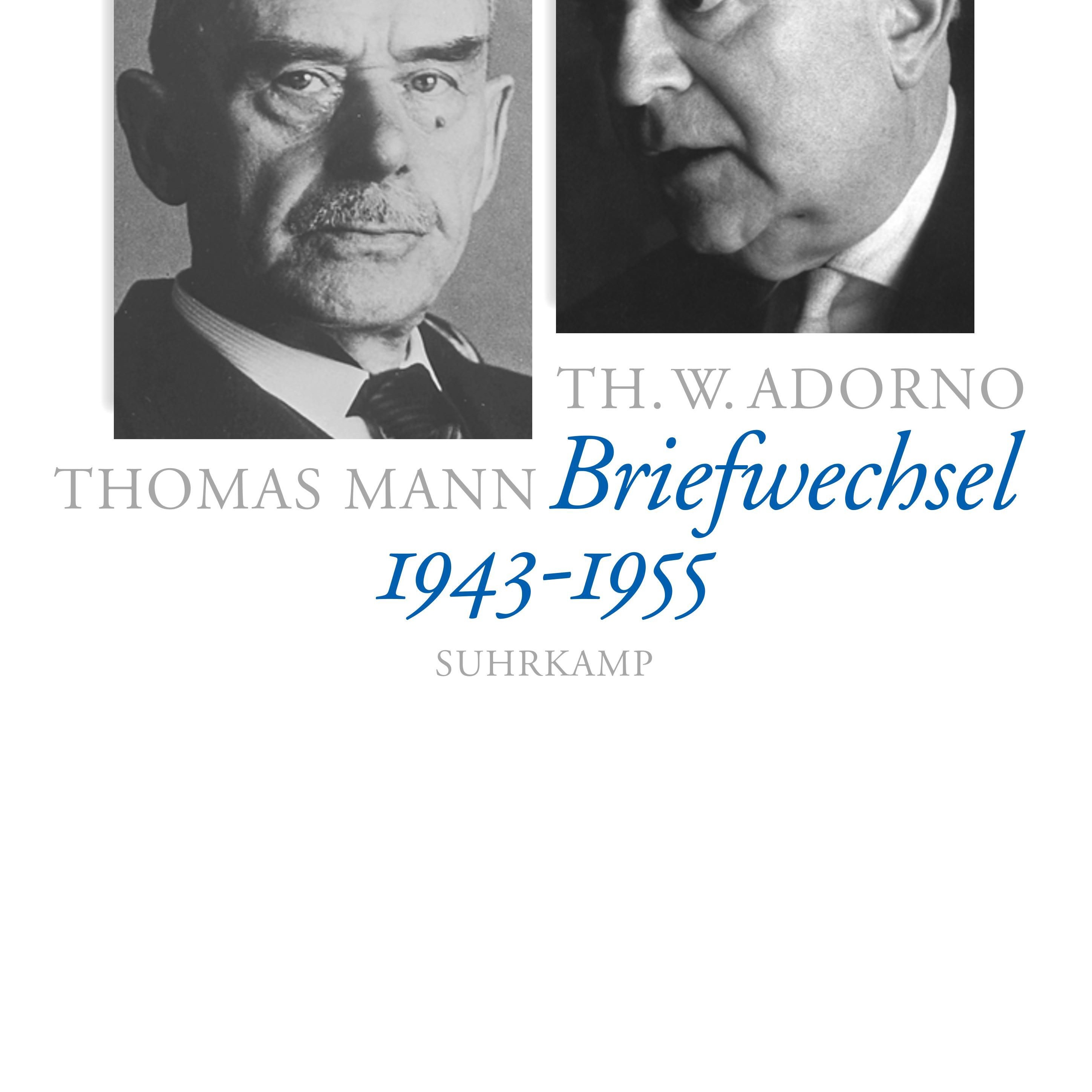

Adorno bezeichnet den Antisemitismus als „Planke in der Plattform“ des Nachkriegsrechtsradikalismus. Ihrem Mann schreibt Arendt 1949 aus Deutschland: „Weißt Du eigentlich, wie recht Du hattest, nie wieder zurückzuwollen?“ Arendt deprimieren die rasanten Restitutionen zum Vorteil der nationalsozialistischen Funktionselite. Es werde im großen Stil investiert, schreibt sie. „Entnazifizierte SS-Führer“ kämen mit viel Geld in das Casino der neuen Zeit. Raubgoldgerüchte kursieren. Investigationen in diese Richtung hält Arendt für lebensgefährlich.

mehr

„Wo Tatsachen konsequent durch Lügen und Totalfiktionen ersetzt werden, stellt sich heraus, dass es einen Ersatz für die Wahrheit nicht gibt. Denn das Resultat ist keineswegs, dass die Lüge nun als wahr akzeptiert und die Wahrheit als Lüge diffamiert wird, sondern dass der menschliche Orientierungssinn im Bereich des Wirklichen, der ohne die Unterscheidung von Wahrheit und Unwahrheit nicht funktionieren kann, vernichtet wird.“ Hannah Arendt

mehr

In den ersten Jahren ihres Exils hält Hannah Arendt Vorträge an der Pariser Volkshochschule. In diesem Umfeld begegnet ihr im Sommer 1936 erstmals Heinrich Blücher (1899 - 1970), ein so Meyer, mit allen Wassern der kommunistischen Konspiration gewaschener, autodidaktisch beschlagener, mit „intuitiver Intelligenz“ gesegneter Kader. Der schon zweimal verheiratete, vom Kommunismus allmählich abgerückte ...

mehr

Entscheidend bleibt, dass Heidegger mit seinem Programm durchkommt; dass ihm die Nachkriegsfürsten, denken sie an Rudolf Augstein, das hochtrabende Gemurmel und die wegwerfenden Bemerkungen durchgehen lassen. Die bundesrepublikanische Restauration koinzidiert mit dem Achtundsechziger-Aufbruch. Zeitgenössisch Gewendete ...

mehr

Die Liebesgeschichte beginnt im Wintersemester 1924/1925. Bald schreibt der verheiratete, vom „jähe(n) Blitz“ getroffene Universitätslehrer: „Das Dämonische hat mich getroffen … noch nie ist mir so etwas geschehen“.

mehr

„Wer dies Gespräch hört und Dich sieht, wird nicht ausweichen können. Selbst Deine Feinde werden, wenn sie neue Argumente gegen Dich daraus holen, betroffen sein.“ Karl Jaspers nach der Ausstrahlung eines TV-Interviews, in dem Günter Gaus Hannah Arendt befragte. Die Aufzeichnung fand am 16.09. 1964 in einem Münchner ZDF-Studio statt.

mehr

„Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, dass der Ausnahmezustand, in dem wir leben, die Regel ist.“ Walter Benjamin

mehr

„Der Einbruch des Lichts erfolgt in die allertiefste Dunkelheit.“ Bertolt Brecht

mehr

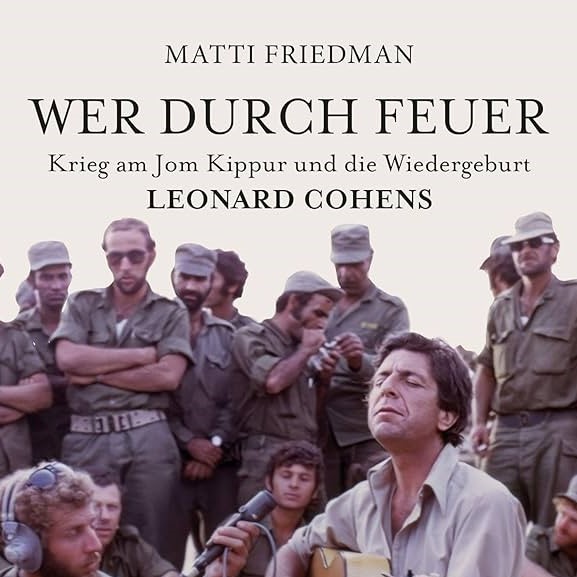

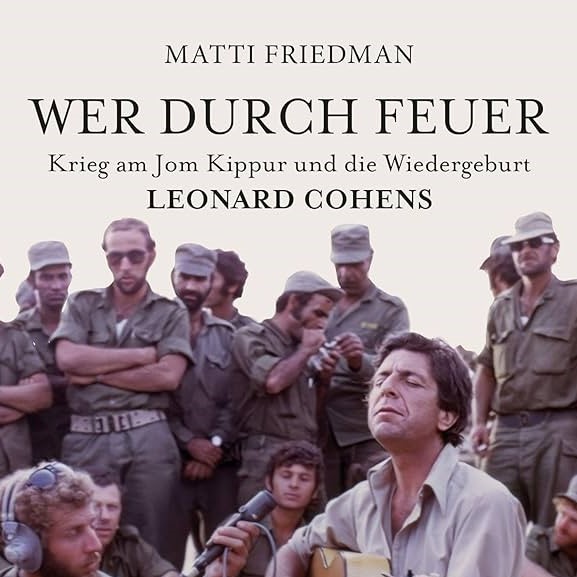

Leonard Cohen sang im Jom Kippur Krieg vor israelischen Soldat:innen. Für den Reporter eines Musikmagazins war der Star in der Wüste nur ein „besserer Tourist“. Die Überspannung des Augenblicks an einem äußersten Punkt des Lebens, in dem keine Suggestion die Vortragsmagie in der sagenhaften Wüste Sur übersteigt, und Cohen so konkurrenzlos wie der Messias erscheint, evoziert einen Bildersturm des Elementaren. Kongenial charakterisiert Friedman den Typus der hingerissenen Verteidiger:innen Israels „Sie waren die erste Generation einheimischer Israelis - nicht geflohen, keine Minderheit, nicht religiös, nicht wirklich Juden, vielmehr aus Sonnenlicht und Salzwasser erstandene Wesen.“

mehr

Seine eigene Erzählung beginnt Friedman auf dem 1968 als Stützpunkt der israelischen Luftwaffe angelegten, heute in Ägypten liegenden Flughafen Sharm El-Sheikh. Friedman schildert den koedukativ-zivilen Duktus der Mannschaft einer Radarstation im Modus „theoretischer Alarmbereitschaft“. Ein Foto zeigt Adoleszenten im Hippie-Look. Die rekrutierten Teens & Twens baden nackt. Sie langweilen sich, spielen Gitarre, grillen und rezitieren Gedichte.

mehr

Leonard Cohen sang im Jom Kippur Krieg vor israelischen Soldat:innen. Für den Reporter eines Musikmagazins war der Star in der Wüste nur ein „besserer Tourist“. Die Überspannung des Augenblicks an einem äußersten Punkt des Lebens, in dem keine Suggestion die Vortragsmagie in der sagenhaften Wüste Sur übersteigt, und Cohen so konkurrenzlos wie der Messias erscheint, evoziert einen Bildersturm des Elementaren. Kongenial charakterisiert Friedman den Typus der hingerissenen Verteidiger:innen Israels. „Sie waren die erste Generation einheimischer Israelis - nicht geflohen, keine Minderheit, nicht religiös, nicht wirklich Juden, vielmehr aus Sonnenlicht und Salzwasser erstandene Wesen.“

mehr

Für den Reporter eines israelischen Musikmagazins ist der Star in der Wüste nur ein „besserer Tourist“. Er verspottet den von einer Schaffenskrise gebeutelten Künstler als „großen Pazifisten“. Dass einer Katharsis da sucht, wo andere verbluten, lässt sich leicht degoutant finden. Der Kanadier Leonard Cohen (1934 - 2016) wähnt sich auf den Kriegsschauplätzen an einem genealogischen Ursprung. Israel deutet er als „mythische Heimat“; während seine einzigartige Truppenunterhaltung selbst zum Mythos wird.

mehr

“The conquest of cultural power takes place before the assumption of political power. This is achieved through a concerted action of intellectual ‘organic’ appeals. They infiltrate every form of communication, every form of expression, and the academic media.” Antonio Gramsci

mehr

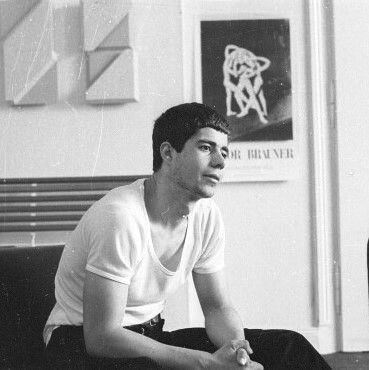

Als ich William Sung zum ersten Mal traf, war er bereits über neunzig. Er amtierte als Doyen einer Kampfkunstlinie, zu der ich mich jetzt nicht äußern will. Obwohl er so lebhaft wirkte wie eine mumifizierte Fliege und auch nicht mehr aus dem Bett kam, verblüffte er mich mit Skizzen von überraschenden Bewegungsabläufen, die er zittrig in die Luft zeichnete.

mehr

„Es bedurfte eines Wahnsinnigen, um die Farce in ein Trauerspiel zu verwandeln.“ Konrad Engelbert Oelsner über die Ereignisse rund um den 20. Juni 1792, als bewaffnete Sansculotten in die Tuilerien eindrangen, wo Ludwig XVI. und Königin Marie Antoinette in ihrem Palast das Dasein von Festgesetzten fristeten, die den revolutionären Furor artig begrüßen mussten. Der degradierte König sagte zu allem Ja und Amen, was ihm am Leben zu bleiben versprach. Der vormals absolutistische Herrscher figurierte als Hampelmann mit Krone. Oelsner sah ihn gute Miene machen zum bösen Spiel der Stürmer:innen und Dränger:innen.

mehr

„Auch Worte sind wichtig. Aber der marxistische Politologe Ernesto Laclau hat einmal den Begriff des ‚leeren Signifikanten‘ verwendet. Ich finde, das passt ganz gut auf das Diktum der Sicherheit Israels als deutscher Staatsräson.“ Carlo Masala in der 'Jüdischen Allgemeinen'

mehr

In ihrem Roman „Der letzte Liebende“ verknüpft Annette Mingels deutsche Geschichte mit zumindest halbwegs amerikanischen Lebensläufen. Ihre Zentralfigur absolviert den Parcours der Kindheit und Jugend in der DDR. Karl/Carl startet als Spross einer ‘Umsiedler‘-Familie. Er wird von der Konfirmation abgehalten und zur Jugendweihe gedrängt. Er trägt nicht schwer an der Schuld ...

mehr

In Maria Wyeths Welt gelten „Versagen, Krankheit, Angst … als übertragbar, ein ansteckender Mehltau auf glänzenden Pflanzen“. In der Bürosphäre ihres Agenten begegnet sie einem Schauspieler. Gnadenlos konstatiert die erzählende Instanz: „Der Blick, den er Maria schenkte, war pflichtschuldig aufgeladen mit sexueller Wertschätzung, die nicht Maria galt.“

mehr

„Die Ein- und Ausschlusslinien der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft“ (Samuel Salzborn) verlieren in der Bundesrepublik nicht ihre Geltung. Die NS-Ästhetik geht unerkannt als Unschuld vom Land und langweilt die künftigen Achtundsechziger:innen mit ihrem Kitsch. Niemand käme auf die Idee, den Heimatfilm für etwas anderes als eine Reaktion auf Verluste zu halten. In Wahrheit tarnt sich der Faschismus im Heimatfilm ...

mehr

Zwei Punkte bestimmen die chinesische Staatsdoktrin maßgeblich: das Verhältnis zum einzigen Konkurrenten, der China militärisch gefährlich werden kann, und die Auswertungen des Kollapses der Sowjetunion. In ihrer Analyse überliefert Janka Oertel eine Pekinger Einschätzung nach der „die Kommunistische Partei der Sowjetunion die Macht verlor, weil niemand Manns genug war, für ihren Erhalt zu kämpfen“.

mehr

Ivy wächst in Boston und New Jersey auf. Sie erlebt eine Reihe von Liebespleiten im Dunstkreis reicher weißer Kandidaten. Obsessiv erscheint eine Fixierung auf den Irisch-Katholischen-Kennedy-Typus. Auf einer Party studiert sie den Einrichtungsstil der Gastgeberin. Sie registriert das Preisschild eines unscheinbaren Holzstuhls: 3950 Dollar.

mehr

Großmutter Meifing führt ihre Enkelin Ivy in Feinheiten des Ladendiebstahls ein. Den Klau von zwei Schals tarnt die Versierte mit einem Etikettenschwindel. Ein von ihr selbst im Preis herabgesetzter Pullover lässt sie an der Kasse als reguläre Kundin erscheinen. Die Lektion lautet: „Du musst mit einer Hand geben und mit der anderen nehmen. Niemand wird auf beides gleichzeitig achten.“

mehr

Susie Yang erzählt eine paradoxe Geschichte. Während in der Volksrepublik China der Wohlstand ausbricht, und Leute, die sich eben noch über ein Fahrrad zu freuen in der Lage waren, Kataloge nach Luxusartikel durchforsten, die sie für einen Augenblick nur an die Spitze des Konsumwettbewerbs setzen, konkurrieren chinesische US-Migrant:innen mit anderen Minderheiten um Nebenstellen und Randpositionen des Mainstream-Flows. Sie isolieren sich in ethnisch definierten Gemeinschaften. Für Susie Yangs Heldin Ivy geht es stets darum, dem Community-Knast und seinen Ideologien zu entkommen. Ivy fühlt sich ganz und gar als Amerikanerin.

mehr

Auch Valeries erster Weltmann, Josh, genannt Hamlet (den Spitznamen findet Valerie nun prätentiös), macht jenseits des Atlantiks einen auf unsterblich. In der Zeit ihres vollen Glanzes hielten Valerie und Hamlet im Schwarzwald Voodoo-Séancen ab, die das kosmische Gleichgewicht erschütterten, Sterne in Trance versetzten und Jahwe mit Shiva versöhnten. Zwei Tage nach einer spirituellen Himmelfahrt flog Valerie im Auftrag ...

mehr

Ein Vorstadtsonntagvormittag im Flutlicht des magischen Frühlings Neunundsechzig. Die dahinplätschernden Routinen am Saum der Seligkeit enden je. Vom Anblick der neuen Nachbarin gedopt, legt Irmen Gerold eine (seinen Sohn Merlin) erschreckende Hilfsbereitschaft an den Tag. Dorothea G., eine so perfekt ins Bild passende Person, das sie eine Jeans für sich nicht passend findet, beobachtet die Szene am Küchenfenster. Vier Monate später vereint die erste bemannte Mondlandung die Welt vor den Bildschirmen. John Updike stellte den ...

mehr

Zu Beginn unserer Zeitrechnung erntete man im Schärenverbund an der Mündung des Yuejiang Salz und Perlen. Ein chinesisches Tortuga bot sich Briganten als An- und Auslauffläche an. Dann kamen schon die ersten Migrant:innen, die ein Leben unter mongolischer Herrschaft vermeiden wollten. In der Neuzeit machten Portugiesen Hongkong zu einem Außenposten ihres Imperiums, bis sie von den Briten verdrängt wurden.

mehr

The purposeful exploitation of an affect to load an uninteresting muscular work with feelings of pleasure. In the sense of: Thoughts drive physiological processes.

mehr

In den 1950er Jahren beginnt Samuel Beckett das eigene Werk in seine Muttersprache zu übertragen. Er übersetzt sich selbst aus dem Französischen, so wie er sich in den 1920er Jahren ins Französische zu übersetzen begann. Er synchronisiert seine Denksprachen zunächst mit dem Ehrgeiz im Französischen ...

mehr

„Der Konkurrenzkampf der kulturellen Evolution drängt uns zu Werten, die in der jeweiligen Phase der Energiegewinnung am besten funktionieren“, sagt Ian Morris. Menschliche Werte haben biologische Wurzel und genetische Anker. Sie sind Anpassungsprodukte. Werte entstehen in funktionaler Rivalität zu evolutionären Anforderungen. Morris unterscheidet drei Generallinien unserer Entwicklung – Freibeuter:innen - Landwirt:innen - Nutzer:innen fossiler Brennstoffe. Margaret Atwood schätzt in ihrem Aufsatz „Wenn die Lichter ausgehen“, dass nach einem Energiekollaps kein Tag vergeht, bis das Regime der Straße die Herrschaft an sich gerissen haben wird.

mehr

Ist es nicht der Überfluss, der zum Verdruss führt? Jedem Spatzenlaut entnimmt Anton philosophische Prisen. Schopenhauer definiert Genialität, als „die Fähigkeit, sich rein anschauend zu verhalten“. Elegisch gestützt auf eine Forke, präsentiert sich der kaum alphabetisierte Selfmade-Millionär im blütenweißen Seidensticker Hemd, mit schlohweißer Mähne. Anton umgibt eine Aureole.

mehr

Bir traktör en zayıf halkası kadar iyi olabilir - Jeder Traktor ist so stark wie sein schwächstes Glied. Zwei Merkmale limitieren den osmanischen Supermann. Tayfun kann nicht zeugen und er kann nicht kraulen. Als unfruchtbarer Brustschwimmer neigt er zu operettenhaften Formulierungen seiner Vorsätze. An jedem Workout-Morgen schwört Tayfun seinem Schweiß, sich niemals so viel Schwäche zu gestatten, dass er die Gewalt (Verdrängungswucht) der Nachkommenden bloß noch zahnlos weglächeln kann.

mehr

„Um Qi zu verstehen, müssen wir uns die frühesten Schriften darüber ansehen und verstehen, was die chinesischen Schriftzeichen bedeuten. Die Schriftzeichen beziehen sich auf Dampf (Luft) und Reis (Nahrung). Die Verbindung von Nahrung und Luft erzeugt Energie. In der westlichen Medizin wird dies als Zellatmung bezeichnet. Ihre Körperzellen nutzen den Sauerstoff, den Sie einatmen, um Energie aus der Nahrung zu gewinnen, die Sie essen.“ Michael Watson

mehr

Alissa, kurz Issa, hasst die Superpower ihrer penetrant siegreichen Mutter. Die promovierte Hausfrau Veronika springt vor lautet Esprit und Elan im Dreieck. Als ehemalige Springreiterin (manche sahen in ihr eine Regionalausgabe von Helena Weinberg) ist die mit dem Privatklinikchef Tayfun Yıldız verheiratete Lieblingstochter des Selfmade-Millionärs Anton Steinbrecher über den Landkreis hinaus so berühmt, dass sie sogar in Stuttgart auf der Straße lobende Ansprachen über sich ergehen lassen muss.

mehr

Das restaurierte Milchhäuschen. Die Wiederbelebung dörflicher Gemeinschaftsbacktraditionen. Wochenmärkte und Hofläden. Gelangweilte Hausfrauen in Hotpants vor antiken Eiscafés. Tayfun erregt es zuverlässig, in seinem 1963er Porsche 901 (ab 1964 911) die Landstraße direkt unter dem Bodenblech zu spüren. Von dem Oldtimer (mit einem luftgekühlten Sechszylinder-Boxermotor) wurden bis zur Umbenennung lediglich zweiundachtzig Exemplare verkauft. Wer weiß sowas überhaupt noch?

mehr

„Ich habe … wiederholt Proben dafür geben können, dass die Dichter Fehlleistungen ebenso als sinnvoll und motiviert auffassen, wie wir es … vertreten.“ Sigmund Freud

mehr

Täglich schließt Navin die Kreuzworträtsellücken der Ahne am gravitätischen Schreibtisch im Großraumwohnzimmer. Stille könnte einen Moment der inneren Einkehr begünstigen. Doch brüllt der Maximalfernseher von morgens bis abends, während so gut wie keine Sendung Betty die seelisch so notwendige Zustimmung gestattet. Vertrauenswürdig erscheinen ihr nur autoritär auftretende Männer, die sie an die leitenden Herren ihrer Jugend erinnern. Dazu gehörte der verstorbene Bernhard Grzimek. Betty trauert Leuten nach, denen sie nie persönlich begegnet ist.

mehr

Elisabeth ‚Betty‘ Steinbrecher räuspert sich furios in ihrem futuristischen Fernsehsessel. Somnambul verschiebt sie die Brille auf dem Nasenrücken. Die Fernbedienung entgleitet der Sitzfläche und landet auf dem Teppich. Bettys Kopf sinkt unbequem auf einen Sesselwulst. Navins Großmutter wird gleich mit einem steifen Nacken aus ihrem komatösen Nickerchen erwachen.

mehr

Der offiziell spukresistente Tayfun Yıldız neigt heimlich zu abergläubischen Spekulationen. Navin Steinbrecher, der siebzehnjährige Neffe seiner Ehefrau Veronika, kommt ihm immer mehr wie ein gut getarnter Alien vor; wie ein Bruder im Geist von E.T. oder Alf, der in den Weiten des Weltraums sozialisiert - und mit maximaler Kaltblütigkeit auf die Menschheit losgelassen wurde.

mehr

Doris und Raimund kennen sich aus Poona. Sie hätten sich auch beim Kraichgauer Weinfest über den Weg laufen können. Raimund stammt aus Knittlingen (der Geburtsstadt des Magiers Johann Georg Faust). Doris wurde im Kreiskrankenhaus Mühlacker geboren. Siebzehn Autofahrminuten verstreichen zwischen den Städten, wenn man sich an die Straßenverkehrsordnung hält.

mehr

In einem späten Augenblick des 18. Jahrhunderts stürmen russische Truppen eine oberitalienische Zitadelle. Sie tragen die historische Flüchtigkeit eines Sieges davon, von dem nur die Leidtragenden Notiz nehmen. Das Missverhältnis von blutigem Getöse und politischer Wirkung löst Unbehagen im Themenpark der Peinlichkeit aus. Der folgenlos aufschäumende Betrieb wirkt abstoßend. Heinrich von Kleist spekuliert auf den Effekt ...

mehr

Im Schweiße seines Angesichts stemmt Navin mit dem Schlagbohrer eine Betondecke auf. Es ist neun Uhr am Vormittag und schon brüllend heiß. Nahe der Baustelle striegelt Navins Cousine Alissa, kurz Issa, die älteste Stute ...

mehr

Anton Steinbrecher geriert sich als Nonkonformist. Er prahlt mit seiner Unabhängigkeit. Zurück blickt er auf eine Vergangenheit als Kommunarde ...

mehr

Die Drachentodfama-Spindel dreht sich um einen Kampf in der karmisch-epischen Dimension. Der Sieger stand von vornherein fest, entpuppte sich dann aber als Verlierer.

mehr